2023年7月24日,巴拿马籍散货船Achilles Bulker在新西兰陶朗加港(Portof Tauranga)出港途中突发舵机失灵,所幸船员与引航员反应迅速,通过双锚固定避免了船只搁浅。新西兰运输事故调查委员会(TAIC)发布最终报告。

事件经过

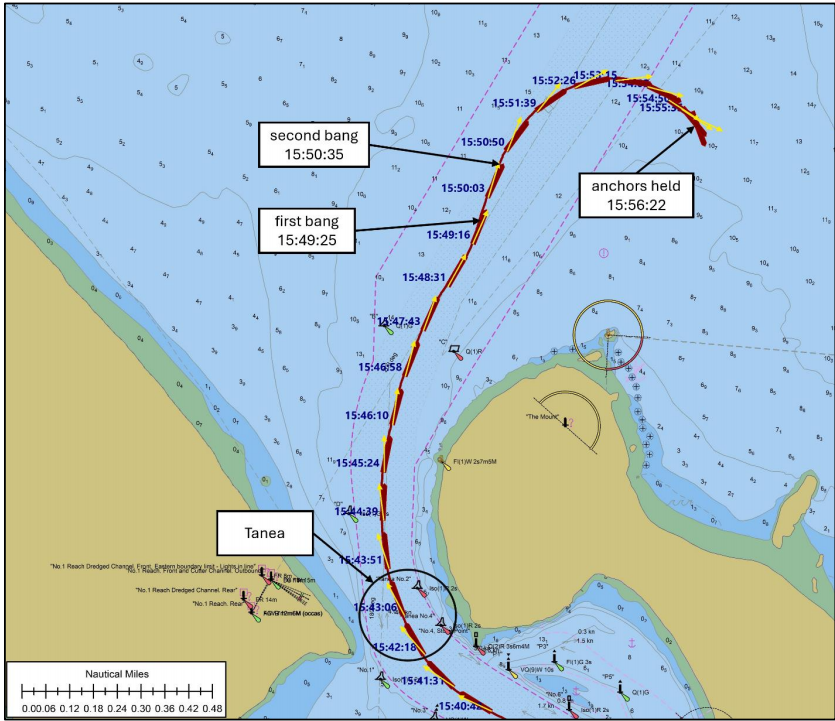

当日14时,“Achilles Bulker”号完成装货后开始离港准备,船员测试了包括舵机在内的关键系统,一切正常。14时54分,两名引航员(一名资深引航员与一名见习引航员)登船,与船长完成信息交换后,由见习引航员负责船舶操控,资深引航员协助。

1517,船只在两艘拖船协助下离泊。

1548,船首开始向左偏离航向,见习引航员逐步下达右舵指令直至满舵,资深引航员同时下令全速前进以纠正偏离。

1549,开始缓慢向右回摆。此时,船上突然传来巨响,船体震动。

1550,为纠正右摆下令左舵20度,几秒后更剧烈的第二声巨响传来,船只彻底失去舵效,以36度/分钟的速度向右转向,偏离航道进入浅水区。

紧急情况下,引航员下令停车、准备抛锚并呼叫拖船支援。

1552,左锚抛下(放出3节锚链),紧接着右锚也放出3节,配合倒车操作,船只于1556在航道外停稳,此时龙骨下仅余约1米水深。最终,在护航拖船协助下,船只被拖至1号锚地。

事故原因

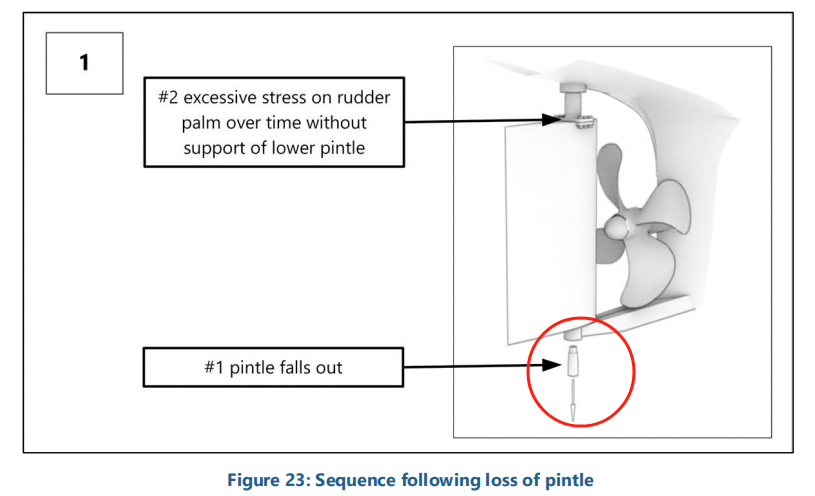

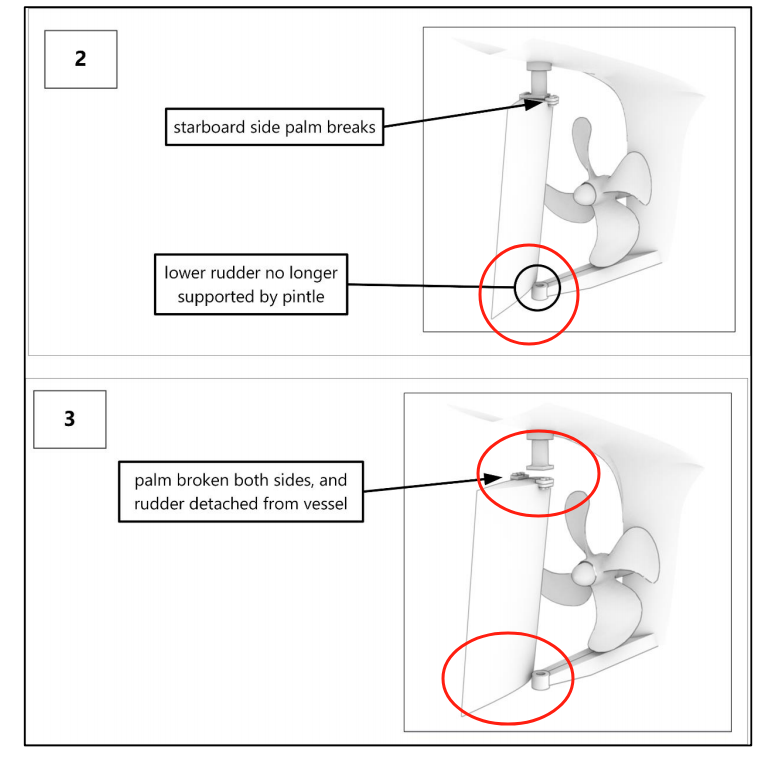

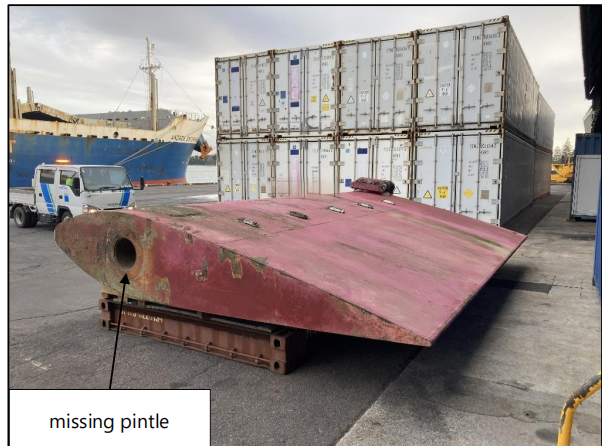

调查显示,事故的直接原因是舵叶底部的舵销(pintle)丢失,导致舵叶失去下部支撑,最终舵掌(rudderpalm)疲劳断裂。

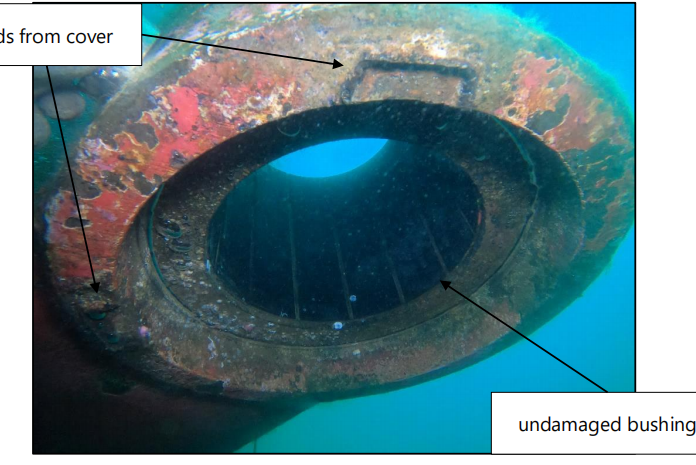

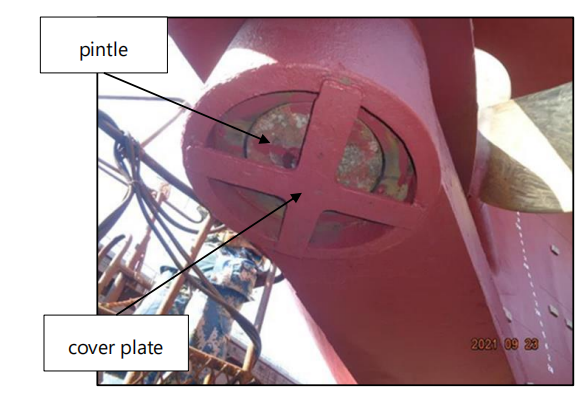

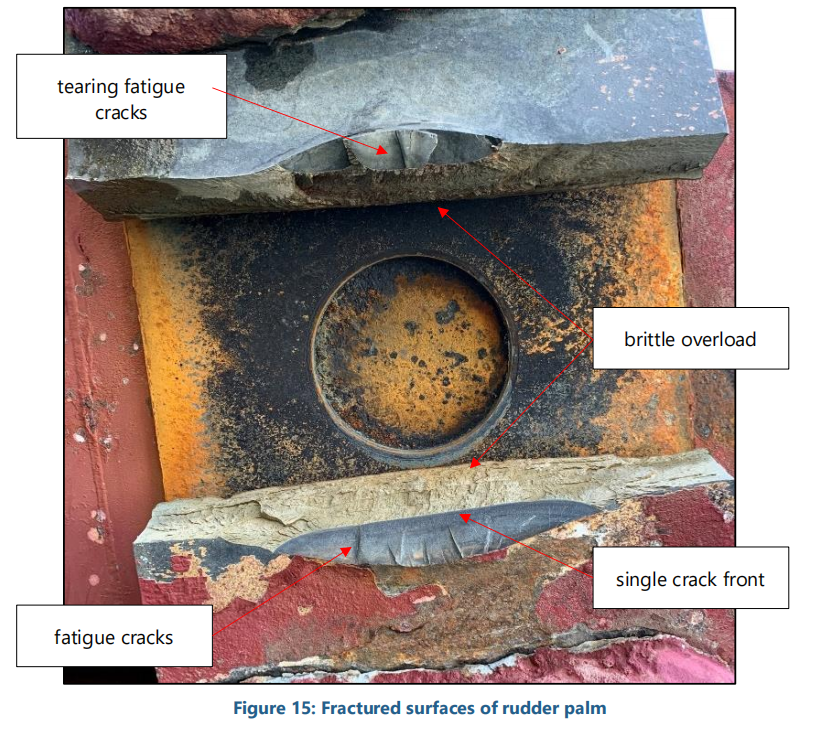

舵销是舵叶底部的关键支撑部件,通过锥面配合与舵叶下部铸件连接,并由螺母、锁定片和止动器固定。当舵销丢失后,舵叶仅靠顶部舵掌与舵杆连接,正常航行中产生的侧向力全部由舵掌承担。长期受力下,舵掌两侧(左舷与右舷)逐渐产生疲劳裂纹,裂纹不断扩展直至整体断裂,导致舵叶脱落。

残骸检查发现,舵掌断裂面存在明显的疲劳裂纹区域,且左舷断裂处有显著弯曲,右舷为整齐断裂,印证了“右舷先断裂、左舷随后过载断裂”的过程。此外,舵叶下部铸件的锥面上有海洋生物附着和腐蚀痕迹,说明舵销在事故前已丢失一段时间,海水进入原本密封的锥面间隙。

舵销丢失的根本原因:

调查追溯至2021年9月,船只中国某船厂干坞维修时,因舵销衬套磨损超标进行了更换,这是该船历史上唯一一次舵销拆卸与重新安装。

焊接质量问题:用于固定螺母的锁定片和止动器焊接,其熔深远小于2003年造船时的原始焊接,且存在大量气孔(焊接缺陷),无法承受正常振动,最终断裂。

锥面配合不良:舵销与下部铸件的锥面需达到80%的接触面积以确保稳定,但维修后锥面形状异常,接触面积不足,导致舵销在航行中产生过度局部振动,加速了焊接部件的失效。

螺母松动:锁定装置失效后,螺母在振动中逐渐松动、脱落,最终舵销从下部铸件中脱出并丢失。

调查指出,核心安全问题在于“舵销组件安装与装配质量保证不足”,这一系统性缺陷导致关键部件失效,最终引发事故。

对此,TAIC提出两项关键建议:

要求造船厂实施质量保证措施,确保所有舵销组件安装有效(该建议已通报中国海事局);

建议新西兰海事局(MaritimeNewZealand)向国际海事组织(IMO)提交提案,推动建立舵系统安装、改造、大修及维护的全球质量保证标准。

新西兰海事局回应称,将联合相关机构收集证据,在合适的国际论坛推动标准完善,但认为单起事故不足以直接推动IMO行动。

信德海事安全综合报道

09-18 来源:信德海事网

01-27 来源:信德海事网

10-10 来源:信德海事网 苏婉

05-07 来源:信德海事网

12-21 来源:信德海事网

02-11 来源:信德海事网

09-24 来源:信德海事网

12-30 来源:信德海事网

01-08 来源:蓝盾安检创新工作室

06-30 来源:航运安全新动态