欢迎收看2020年5月东京备忘录地区滞留信息。本期汇总了5月份的滞留概况、滞留艘次、滞留率和缺陷类别信息,并选取若干典型缺陷进行解读。

1.滞留概况

2020年5月1日至5月31日,东京备忘录地区共检查船舶1293艘次,滞留船舶36艘次,滞留率2.78%;共开具缺陷2180项,发现滞留缺陷114项,滞留缺陷在所有缺陷中占比约5.23%。相对四月份,所有数据均有所上升。

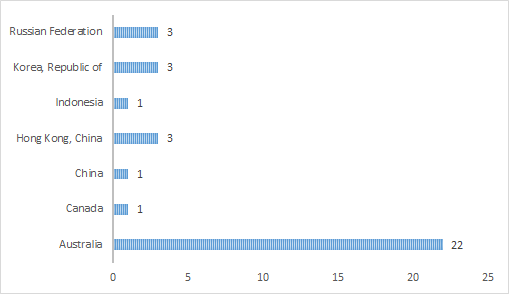

2.滞留艘次

五月份有七个国家实施了滞留。滞留数量最多的澳大利亚达到22艘次。

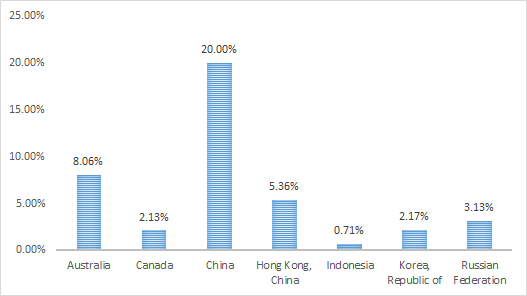

3.滞留率

实施了PSC检查滞留的国家/地区中,澳大利亚、中国、中国香港和俄罗斯在平均滞留率(2.78%)以上,中国滞留率最高,检查5艘,滞留1艘。

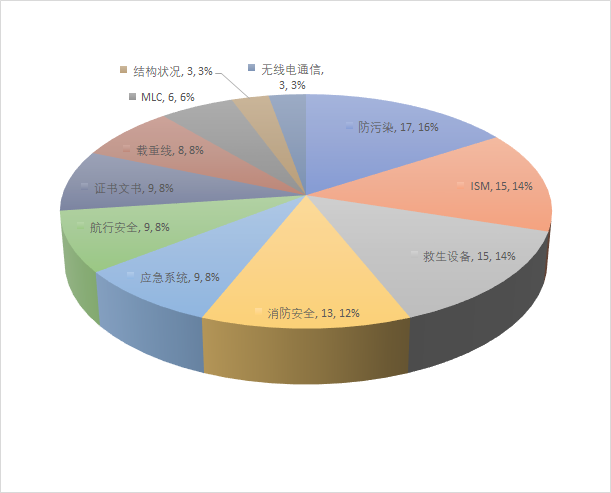

4.缺陷分布

防污染方面的滞留缺陷比例最高,占据17.16%,结构状况和无线电通信方面的滞留缺陷比例最低。

5.典型缺陷

(1)国际通岸接头不能立即可用

缺陷信息

Remarks: One international shore connection head at port side forward was found rusted, seized and not ready for use.

缺陷描述:船舶左舷前部的一个国际通岸接头端部锈蚀、咬死,不能立即可用。

Conventions: SOLAS ch. II-2, R10.2.1.7

缺陷解读

公约原文:SOLAS ch. II-2, R10.2.1.7

国际通岸接头:

2.1.7.1 500总吨及以上的船舶应设有至少一个符合《消防安全系统规则》的国际通岸接头。

2.1.7.2 应有使这种接头在船舶任何一舷都能使用的设施。

《消防安全系统规则》第2章 — 国际通岸接头

1 适用范围

本章具体规定了公约第II-2章所要求的国际通岸接头的规范。

2 工程规范

2.1 标准尺寸

国际通岸接头法兰的标准尺寸应符合下表要求:

2.2 材料和配件

国际通岸接头应用钢材或其它等效材料制成并设计成能承受1.0 N/mm2的工作压力。法兰的一侧应为平面,另一侧应为永久附连于船上消防栓或消防水带的对接口。国际通岸接头应与适合承受1.0 N/mm2工作压力的任何材料的垫片,连同直径16 mm、长度为50 mm的4个螺母和8个垫圈一起保存在船上。

分析:国际通岸接头是一组标准件,常见缺陷可能是缺垫片、垫圈、螺栓或螺母,而这个滞留缺陷描述为该国际通岸接头“端部或端面锈蚀、咬死,不满足立即可用要求”,显然这种情况并不常见,多半是由于船上消防设备相关责任人长期疏于检查和保养造成的。希望船舶管理公司和船长加强对驾驶员做好消防设备日常检查和维护保养方面的培训,确保所有消防设备处于良好状态并随时可用,避免因小失大。

(2)电罗经不工作

缺陷信息

Remarks: Gyro compass system was not working.

缺陷描述:电罗经不工作。

Conventions:SOLAS ch. V, R19.2.5.1

缺陷解读

公约原文:SOLAS ch. V, R19.2.5.1:

2.5 所有500总吨及以上的船舶,除满足本条2.3(不包括2.3.3和2.3.5)和2.4的要求外,还应设有:

.1 1台电罗经,或其他装置,用于通过船载非磁性装置确定和显示船舶首向,操舵员能在主操舵位置清晰地读取。这些装置也应传送首向信息以输入到本条

2.3.2、2.4和2.5.5所述的设备中;

.2 1台电罗经首向复示器,或其他装置,用于将可视首向信息传送到应急操舵位置(如设有);

.3 1台电罗经方位复视器,或其他装置,通过使用上述.1所述的电罗经或其他装置,在水平360°弧度范围内量取方位。

分析:电罗经是现代航海的重要且必备的导航设备, 罗经首向信号分别应用到操舵系统、RADAR 、AIS、ARPA、VDR等多个船舶航行安全设备系统中,并且电罗经属于高精密船用设备,在没有岸基支持的情况下在船维修难度极大,一旦发生故障势必严重影响船舶航行、避碰、抛锚、进出港等安全操作状态。电罗经在航行中出现故障的概率很低,在PSC检查中也很少碰到,但是一旦发现电罗经故障,应谨慎处理。根据SOLAS ch. V, R16.2规定:“除第I/7(b)(ii)(客船换证检验)、I/8(货船救生设备和其他设备检验)、I/9(货船无线电装置的检验)条规定外,在应采取一切合理的步骤使本章所要求的设备保持有效的工作状态下,只要船长在计划和实施一个安全航程将船舶驶往可进行维修的港口时考虑到无法工作的设备或无法获得的信息,并做了适当的安排,则这些设备的功能故障不应视为船舶不适航,或作为使船舶滞留在不易提供维修设施的港口的理由。”结合上述公约要求和本条电罗经故障缺陷,如果船长在电罗经故障发生后采取了相应措施,如迅速安排修理、使用标准磁罗经替代电罗经的部分功能、做好没有电罗经情况下的航行、避碰等各类应急预案,那么单项电罗经故障引起船舶被滞留是有待业界商榷的。

另外,标准磁罗经仅仅可以替代电罗经的部分功能,并且精度较低,对人员操作要求更高,需要丰富的航海经验和良好的船艺方能做到万无一失。

(3)船员不熟悉救生艇操作程序

缺陷信息

Remarks: CREW NOT FAMILIAR WITH OPERATION PROCEDURE FOR LIFEBOAT - REMOTE CONTROL WIRE NOT AVAILABLE BECAUSE OF SERIOUSLY SHORT LENGTH, 15MINUTES TAKE TO LAUNCH ON TO WATERBORNE, LIFEBOAT NOT RESTORED FROM WATERBORNE READILY.

缺陷描述:船员不熟悉救生艇操作程序:遥控释放钢丝长度过短无法使用;用了15分钟救生艇才释放下水;救生艇不能立即从水上回收。

Conventions:SOLAS ch. III, S74-17/CIII/R20.8,.9,.11

缺陷解读

公约原文:

港口国监督检查程序(IMO Res.A.1138(31) )附录7:操作性要求检查导则:

7 弃船演习

7.1 经与船长协商,PSCO可要求一艘或数艘救生艇筏进行弃船演习。此演戏的实质是确认救生艇筏是由应变部署表指定的船员进行操纵的。如可能,PSCO还应要求救助艇也参见演习。SOLAS公约第III章对弃船训练和演习做了具体规定,其中下述各条尤为相关。

7.2 演习应可能真实,如同真的发生紧急情况。

7.3 弃船演习应包括:

.1 以规定的警报信号将(旅客和)船员召集到集合地点,并确保他们都知晓应变部署表中规定的弃船令;

.2 向集合地点报告并按应变部署表规定的职责做好准备;

.3 检查(旅客和)船员已正确着装;

.4 检查救生衣穿戴正确;

.5 在做好放艇准备后,应至少降下一艘救生艇;

.6 起动并操作救生艇的发动机;

.7 操作用于释放救生艇筏的吊艇架;

.8 对困在客舱中乘客的模拟搜救(如适用);

.9 无线电救生装置的使用说明;

.10 测试集合和弃船的应急照明;以及

.11 如果船上配有海上撤离系统,执行该系统要求的程序,并在实际开展的时间节点前停止。

7.4 如果演习中降下的是救生艇而不是救助艇,还应降下救助艇,并考虑救助艇能在最短的时间内登艇和放艇。PSCO应确认船员在弃船行动中熟悉各自被指定的职责,并确认负责救生艇筏的船员完全熟悉救生艇筏的操作和设备。要求弃船降下救生艇时应谨慎处理。为演习而降下的救生艇内的人数应由船长确定,注意SOLAS没有规定升降中救生艇内的人数。此举是为了降低升降救生艇过程中发生事故的风险。无论如何,救生艇释放并运行时,应将在水面上登离艇的风险予以足够考虑。

7.5 每艘救生艇筏的存放应使其处于随时可用状态,以使两名船员在5分钟内即可做好登艇和放艇的准备工作。

7.6 在客船上,救生艇和使用吊艇架释放的救生筏均要求能够在所有人穿好救生衣集合后30分钟内释放入水。

7.7在货船上,救生艇和使用吊艇架释放的救生筏均要求能够在10分钟内释放入水。

《救生设备规则》6.1.2:使用艇索和绞车的降落设备

6.1.2.2:除了自由降落救生艇的次要降落设备以外, 降落机械装置的布置应可由一个人从船舶甲板上某一位置, 和自救生艇筏或救助艇内某一位置操纵;当甲板上操作时降落机械装置的人员应能看到救生艇筏。

分析:这个“船员不熟悉救生艇放艇操作程序”缺陷比较典型。一方面,有设备本身存在的问题——遥控释放钢丝长度不足导致无法使用。根据LSA规则,使用艇索和绞车的救生艇降落设备,应在甲板和艇内两个位置都能分别操纵释放救生艇,一般采用遥控操作释放钢丝抬起绞车刹车的方式来实现。另一方面,也有缺少演习训练导致船员对放艇操作程序不熟悉动作迟缓的问题——用了15分钟救生艇才释放下水,不满足公约要求的10分钟内释放下水要求,这是演习训练不足造成的。此外,还有救生艇回收困难的问题,可能的原因无外乎是操作不熟练或者回收装置缺少保养关键时刻罢工所致。

归其原因,一是缺少训练,二是缺少检查和保养。所以,船舶应按照公约要求和公司管理体系严格做好包括各类演习和培训,特别是消防演习、弃船演习、进入封闭舱室和救助演习等,不要流于形式甚至演习造假,不仅导致船舶在PSC /FSC检查中被滞留,更不利于船舶海上人命财产安全。

(4)排油监控系统无法使用

缺陷信息

Remarks: ODME NOT OPERATIONA.

缺陷描述:排油监控系统无法使用。

Conventions: MARPOL Annex I, M73/78/ANI/R16

缺陷解读

公约原文:MARPOL Annex I, M73/78/ANI/R31:第31条:排油监控系统

1 除本附则第3条4和5的规定之外,150总吨及以上的油船应装有一个经主管机关批准的排油监控系统。

2 在考虑用于该系统的油分计的设计时,主管机关应注意到本组织所推荐的技术条件。该系统应设有一个记录器,用以提供每海里排放升数和总排放量或含油量和排放率的连续记录。这种记录应能鉴别时间和日期,并至少应保存三年。每当有排出物排放入海时,排油监控系统即应开始工作,并应保证在油量瞬间排放率超过本附则第34条的规定时,即自动停止排放任何油性混合物。排油监控系统遇到任何故障即应停止排放。排油监控系统如遇任何故障,可使用一种手工操作的替代方法,但该有缺陷的装置应尽快予以修复。经过港口国当局的允许,排油监控系统有缺陷的油船在驶往修理港以前,可进行一次压载航行。

3 排油监控系统的设计和安装应符合本组织制定的油船排油监控系统指南和技术条件 。主管机关可接受在该指南和技术条件内详述的具体布置。

4 这种系统的操作说明书应符合主管机关批准的操作手册,该说明书应包括人工和自动操作,并且旨在保证除非符合本附则第34条规定的条件,否则任何时候都不得排放油类。

分析:排油监控系统是150总吨及以上的油船特有的系统之一,主要应用于油船货物区域排油的控制,只有在排油监控系统正在运转、油量瞬间排放率不超过30 l/n mile、排放总油量不超过货油总量的1/15,000(1979年12月31日或以前油船适用)或1/30,000(1979年12月31日以后油船适用)以及满足其它所有相关条件后方可将油船货物区域的油类或油性混合物排放入海(参见附则I第34条 排油的控制)。可见,油船排油监控系统故障将直接影响货油残余或油水混合物的处理和排放,对防止船舶造成油类污染构成重大威胁,此类缺陷导致船舶被滞留也是毫无争议的。

另外,排油监控系统的油分计根据安装上船的时间应分别满足A.393(X)决议(1986年10月2日前船舶)、A.586(14)决议(1986年10月2日或以后建造的油船)或MEPC.108(49)决议(2005年1月1日或以后建造的油船)。

11-26 来源:验船师袁晓东 船之友

12-31 来源:阳光安检

10-20 来源: 蓝盾安检创新工作室

02-23 来源:洋山港海事局

01-30 来源:信德海事网

01-22 来源:信德海事网

03-28 来源:张家港海事局船舶交通管理中心

08-01 来源:蓝盾安检

01-06 来源:中山海事

09-24 来源: 蓝盾安检创新工作室