代表联合国的国际海事组织(IMO)关于全球航运碳定价的谈判已经进入最后阶段。

下周,国际海事组织(IMO)船舶温室气体减排第18次会间工作组会议(ISWG GHG 18)即将召开,这是海洋环境保护委员会的第83次会议(MEPC 83)前的倒数第二次重要会议。

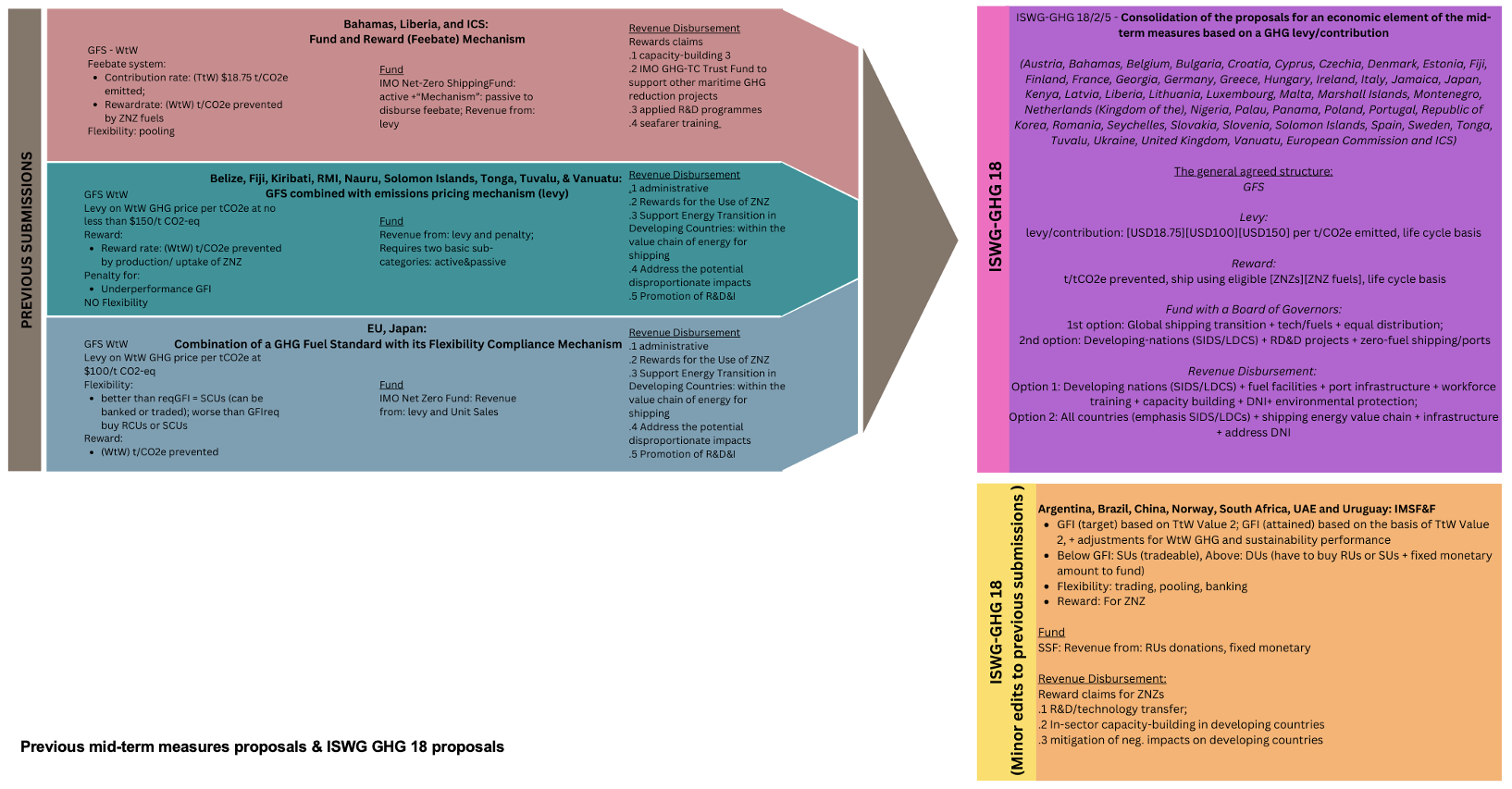

其中,关于“对航运业征收碳税”的辩论似乎进入白热化,全球以“发达国家+小岛国”与“主要发展中国家”明显分为两个阵营,观点鲜明的支持与反对。

“发达国家+小岛国”支持目标型船用燃料标准(GFS)+征收碳税的政策组合。而包括中国在内的“主要发展中国家”则支持强调灵活履约机制的目标型船用燃料标准(GFS)政策。

目前双方最主要的分歧点就在于究竟要不要对航运业收取无差别的“碳税”(levy)。

图片来自:UMAS

背景介绍

2018年,国际海事组织(IMO)推出了船舶温室气体减排初步战略,制定了三个阶段的措施:短期措施(2018—2023 年);中期措施(2023—2030 年);长期措施(2030 年以后)。

2023年7月,国际海事组织(IMO)在海上环境保护委员会第80届会议(MEPC 80)上通过了修订后“2023年船舶温室气体减排战略”,计划着手制定包括技术要素和经济要素的一揽子中期减排措施,并为此制定了时间表。

2021年以来,IMO成员国陆续多轮提交了多项中期减排措施提案,在经历了初审、评估以及谈判后,各项提案不断修改、整合甚至弃权,形成了越来越成熟和完善的几项提案。

最终,代表不同国家、不同利益团体的各项提案将于今年4月7日-11日举办的 MEPC 83期间达成最终的妥协,并形成中期减排措施的最终方案。

目前,在MEPC 83会议之前仍有两场会间工作组会议,为不同提案方提供交流、辩论和谈判的平台,分别是2月17-21日的ISWG GHG 18和3月31日-4月4日的ISWG GHG 19。

反对征收航运碳税的“十四大理由”

近日,包括中国在内的15个国家联名向IMO提交了一份文件,深度解释了IMO为什么不能采纳对航运业无差别征收碳税的原因。这些国家包括:安哥拉、巴西、智利、中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、印度尼西亚、马来西亚、阿曼、巴拉圭、秘鲁、沙特阿拉伯王国、南非、泰国和乌拉圭。

联合提案认为,根据2023年国际海事组织温室气体战略设定的目标和时间框架,“征税”不会实现公正和公平的过渡,而且“征税”可能会对整个经济产生负面影响。

联合提案中,共列举了反对征收航运碳税的14项理由:

1、就增加海运成本而言,征收碳税(levy)将是所有候选的中期温室气体减排措施中成本最高的。

巴西的圣保罗大学(USP)和里约热内卢联邦大学(UFRJ)联合Marsalgado公司开展的一项研究显示,碳税的成本效益明显低于灵活合规机制(FCM)。该研究计算了2027至2050年期间,海运燃料成本和罚款增加对减少温室气体排放的影响,发现碳税每吨CO2的成本介于402.5美元至507.55美元之间,而FCM的成本效益则较高。

此外,研究还采用多标准决策分析法,考虑了减少温室气体排放、成本效益、延迟、平稳性、复杂性等因素,表明碳税政策在大多数利益相关者的情境中存在更多弊端。尽管碳税和FCM都能在国际海事组织(IMO)规定的时间内有效减少排放,但碳税的成本效益较差。

总体而言,采取碳税措施可能会对发展中国家和依赖廉价海运的行业产生不成比例的负面影响,进一步加剧经济不平等。相比之下,灵活合规机制通过激励低排放燃料的使用、减少高排放的动力,能够更加有效地弥合成本差距,从而带来更高效的减排效果。

2、对航运征收碳税(levy)将在短期内带来巨大冲击

根据巴西圣保罗大学(USP)开发的研究,50美元/吨CO2的碳税将导致全球实际GDP下降0.04%,且影响因地区而异,欧洲等少数地区GDP可能略有增长,而东非、西非和南非等地区则会遭遇较大的负面影响。

即使是CIA综合影响评估中未被采纳的研究结果也承认,高碳税(如100美元/吨CO2)将对短期经济产生最大冲击,尤其是在高碳税和收入分配的情境下。尽管预计2050年碳税的影响会减弱,但由于预期的不确定性,短期内的负面影响不容小觑。

碳税对GDP的影响不仅体现在总量上,还会不均匀地分布在各个行业和国家之间,尤其是那些依赖受到严重影响的行业。由于碳税缺乏灵活性,导致成本大幅增加,产生剧烈冲击。考虑到燃料成本占运输成本的三分之一,碳税可能引发突如其来的商业决策和行业动荡。

相比之下,灵活合规机制(FCM)可以通过提供经济激励,促使新燃料的早期采用,从而平滑成本上升,减少对GDP、全球出口和价格的负面影响,为投资和经济预测提供更多空间。灵活机制还能为零排放或近零排放燃料和技术的发展提供必要的激励和投资支持。

3、对航运征收碳税(levy)将危害发展中国家的出口贸易

根据FIPE/USP的研究,50美元/吨CO2的碳税将导致全球出口下降0.20%,其中发展中国家受到的影响最为严重,特别是南亚中部(-0.70%)、东非(-0.67%)、南美(-0.60%)和南非(-0.60%)。这种影响不仅来源于运输距离的因素,还因为碳密集型和运输密集型行业(如能源、农业和矿业)大多集中在发展中国家。碳税税率越高,影响可能越大。

碳税将导致成本普遍增加,尤其对基础产品的价格影响更大,因为基础商品的运输成本占总成本的比例较高,而这些商品通常是发展中国家的主要出口商品。相比之下,高附加值产品的价格影响较小。

需要强调的是,发展中国家的经济活动往往更依赖于出口,这使得碳税对这些国家的出口产生更大的负面影响。这种影响可能被视为一种歧视性做法,特别是对于那些面临其他挑战(如粮食安全)的地区。

4、对航运征收碳税(levy)将加剧国家之间和国家内部的不平等

征收碳税(levy)将加剧国家之间及国家内部的不平等,主要体现在以下三个方面:

低附加值出口的影响:发展中国家,特别是最不发达国家,主要出口低附加值商品。碳税将增加这些商品的运输成本,进一步削弱它们的出口竞争力,导致GDP下降和大量就业机会流失。

碳排放与价值链的不对称分布:发展中国家在全球价值链中通常专注于低附加值的生产任务,如制造和组装,并且这些任务的碳排放较高。因此,碳税会提高这些国家主要出口产品的成本,进一步加剧其经济劣势。

技术差距的扩大:发达国家拥有技术中心、研究基础设施和现代港口,能够更快地开发和实施减排解决方案。与此相比,发展中国家的技术和基础设施相对滞后,这将使它们在国际贸易中的竞争力下降,进一步加剧国家之间的不平等。

总之,碳税可能会削弱发展中国家的国际贸易地位,加深现有的不平等,反而与公平竞争的目标背道而驰。

5、对航运征收碳税(levy)是一种严重倒退的措施

征收碳税(levy)将是一项深刻倒退的措施,主要因为它会对资源较少的国家、公司和个人产生不成比例的影响,特别是对发展中国家、出口商和消费者。碳税将导致温室气体排放密集和运输密集型商品(如粮食和能源)的价格上涨,这些商品通常是低收入家庭的主要消费品,因此将对他们的影响最大。而高附加值产品(主要由中高收入家庭消费)则受影响较小。

此外,发展中国家缺乏足够的资源来应对这些影响,这需要大量的补贴和可持续基础设施投资、全球价值链的重组以及经济多样化。由于这些国家通常负担较重的债务,碳税可能加剧其财政脆弱性,形成低GDP、高债务、贫困和不平等加剧的恶性循环,同时威胁到其能源安全,而征税所得的收入不太可能有效解决这些问题。

6、对航运征收碳税(levy)将提高全球商品价格

征收碳税(levy)将导致运输成本上升,部分或全部成本将转嫁给消费者,从而推动全球价格上涨。全球价格上涨可能会加剧通货膨胀,尤其是在那些依赖海运运输的行业,这将引发全球价值链的连锁反应,导致生产延迟并增加全球经济的脆弱性。

碳税对运费成本的直接影响将推高运输商品的价格,从而通过直接和间接成本推动通货膨胀。更高的运费不仅会体现在直接进口商品(如食品、能源和消费品)的价格上涨,还会增加生产成本。因此,对于依赖进口原材料和中间产品的国内行业而言,更高的投入成本将导致生产成本上升,最终导致消费者价格上涨。

7、对航运征收碳税(levy)将对粮食安全产生负面影响

征收碳税(levy)将对食品安全产生特别负面影响。根据FIPE/USP的研究,50美元/吨CO2的碳税可能导致全球食品进口价格上涨0.22个百分点。小麦、玉米、大豆和棕榈油等大宗商品的价格将受到直接影响。

农业产品作为必需品,其需求的价格弹性较低或近乎无弹性,这意味着价格上涨不会导致需求量的显著下降。因此,依赖食品进口的低收入国家和家庭将面临更少的农产品可获得性,进一步加剧食品不安全的问题。此外,碳税对食品价格的直接影响还将通过对GDP和国内不平等的影响,间接威胁食品安全。

需要特别指出的是,碳税影响最大的地区正是那些最受食品不安全困扰的地区。例如,在东非,预计GDP将下降0.087%,而73.7%的人口无法负担健康饮食。类似的情况也将出现在中非(78.7%)、西非(69.3%)和南非(61.6%)。

8、对航运征收碳税(levy)是对距离征税

征收碳税(levy)将放大“距离”这一关键因素的影响。具体来说,地理位置将决定各国在海运运输中的比较优势,价格上涨的比例将与地理距离成正比。距离越远,所承受的成本负担越重,无论各国的经济能力或社会影响如何。

距离较远的国家将显著失去竞争力,即使它们使用更高效的燃料或投资于技术。最佳技术无法消除与长途旅行、额外处理和更复杂供应链管理相关的基本成本。尽管距离本身已经是海运运输中的一个重要因素,碳税将人为且不公平地放大这一因素,不利于发展中国家。

内陆发展中国家(LLDCs)尤为脆弱,因为它们由于地理限制已经面临较高的运输成本。碳税将进一步加重它们的运输成本,特别是因为它们依赖较长的间接运输路线。运输成本的增加将使进口商品和出口商品的价格大幅上涨,从而加剧通货膨胀,减少市场准入,抑制经济增长,加剧贫困和不平等。

9、对航运征收碳税(levy)导致一个联系更少的世界

征收碳税(levy)将导致一个更加分裂的世界,主要体现在以下两个方面:

全球一致性缺失:碳税无法在国际海事组织(IMO)达成共识,因为一些国家面临法律障碍,无法采用这一措施,而另一些国家则认为其负面影响不可接受。决策的复杂性可能导致监管混乱,造成运输效率低下和价格上涨,从而引发供应链中断和延误。

全球供应链碎片化:碳税将促使国家和公司寻找更近的替代方案,忽视效率和环境因素,导致全球供应链的碎片化。这将减少全球贸易,推动更多区域化贸易体系,削弱促进高效商业的全球互联互通。

此外,碳税还可能抑制外商直接投资,因为公司不愿在运输成本较高的远离市场的地区设立业务。随着国家更加关注区域贸易和自给自足,全球贸易流动和国际合作可能会减少,从而加大经济差距,减缓经济增长,降低创新水平,增加全球不平等,甚至可能影响到和平与安全。

10、对航运征收碳税(levy)将推迟减少航运业温室气体排放的行动

征收碳税(levy)可能会延迟减少航运温室气体(GHG)排放的行动。首先,实施碳税可能需要谈判新的专门公约,这一过程可能超出2023年IMO温室气体战略所规定的时间框架。这将分散对直接减排努力和现有全球气候框架的关注。谈判新公约或修改《国际海运防污染公约》第六附则的过程可能会拖延过渡,导致错失无法逆转的机会。此外,一些国家可能会因为财政主权等原因,面临国内法律或宪法障碍,无法采纳国际碳税。如果这一措施要在IMO下实施,这些国家需要进行内部评估,考虑其可行性,这可能会带来政治上的困难,进而延迟实施。因此,碳税无法提供快速有效的解决方案,反而会形成新的政治瓶颈,阻碍减少航运排放的紧急行动。

此外,实施碳税可能需要复杂的行政机制,确保跨境执法的一致性。监控合规、验证支付及处理争议将消耗大量资源和时间。这一冗长的行政程序可能会使得更多即时有效的解决方案(例如使用现有的燃料和技术来减少排放)受到忽视。

11、对航运征收碳税(levy)不是一个稳定、有效的财政收入来源

征收碳税(levy)无法成为一个稳定、高效的收入来源。即使经过长时间的谈判和实施,碳税的收入分配也不会是自动的,而是依赖于港口和海关检查站复杂的数据收集,这需要大量的监控和执行工作。因此,所需的官僚成本将占据大部分潜在收入,降低措施的整体效率。

此外,碳税既不能成为稳定的收入来源,也无法同时作为推动转型的手段。由于货物运输需求对价格极为敏感,在碳税设定到足以推动转型的水平后,消费者和公司会迅速寻找更廉价的替代方案。这种需求减少将影响货运需求,进而减少碳税产生的收入,从而严重限制了碳税:一是无法有效应对由碳税本身引起的负面影响,二是难以支持其他可能受益于税收收入的领域。

文献中也提到,收入再分配虽然可以帮助减轻分配效应,但可能导致补偿家庭的排放增加,并增加机制的复杂性。

12、发达国家有法律责任提供气候融资,但却从未兑现。对航运征收碳税(levy)有可能被用作缺乏气候融资的借口

根据《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)和《巴黎协定》,发达国家有法律责任为发展中国家提供气候融资,帮助其减缓和适应气候变化。然而,发达国家未能履行这些承诺,特别是在2020年承诺每年提供1000亿美元气候资金的问题上,一直未能兑现。

发达国家在气候行动中的责任是基于“共同但有区别的责任”原则(CBDR),即各国根据历史排放量和现有能力承担不同的责任。

如果采用征税来资助航运部门的脱碳和向小岛屿发展中国家(SIDS)及最不发达国家(LDCs)提供资金,这可能成为发达国家未履行气候融资义务的替代手段。最终,这种征税将加重发展中国家的负担,违背了CBDR原则,导致能源转型成本的不平等分担。

13、对航运征收碳税(levy)会有潜在的环境隐性成本

航运排放征税可能导致运输方式转向碳排放更高的公路和航空运输,增加全球贸易的碳足迹,从而阻碍全球减排目标的实现。此外,征税还可能破坏可持续供应链,限制绿色技术和可持续产品的普及,尤其是对发展中国家而言,影响全球向低碳经济过渡的进程。

14、为了满足2023年国际海事组织温室气体战略,不需要征收碳税(levy)

航运业并不需要征税来实现2023年国际海事组织(IMO)温室气体减排战略的目标。灵活合规机制(FCM)被认为是一种更有效且成本更低的减排方式,通过提供市场激励,促进更快地替代燃料,推动低排放技术的创新和投资。此外,灵活机制还可以根据地区情况和经济能力量身定制解决方案,避免对发展中国家造成过大负担,相较于基于地理位置的统一征税,灵活机制更加公平且高效。

12-21 来源:张恩瑜 船舶技术法规研究中心

08-19 来源:连云港海事

04-03 来源: China PSC

04-12 来源:丁一文 邹 婕 世界海运

08-04 来源: 国际海事研究中心

06-18 来源:连云港海事

03-12 来源:信德海事网

01-18 来源:张云嵩、严青 造船技术与海洋平台

03-21 来源:信德海事网

10-16 来源:林新通 世界海运