近日,笔者在《航海》杂志社编辑部翻阅到一篇我们的前辈、王弘慈老先生在上世纪八十年代初撰写的文章——《赴澳大利亚黑德兰港学习散记》,文章详细记述了他们1979年在澳大利亚黑德兰港的工作、学习和生活,其中的“一个身材瘦长的引航员,穿着制服,肩上挂了一架手提甚高频电话走过来,有礼貌地向每一个人点头致意”“到驾驶台双方自我介绍后……他一路上向我们介绍航道的航标配置情况及主要航法”“他态度端庄但不高傲,对待我们热情友好而又健谈”“不要讲得太多,应该观察船舶的动向……”“不幸在一次工作中不慎跌断了腿”等等,给笔者留下了深刻的印象。四十多年过去了,我们的国家发生了很大的变化,我们的港口变化更大;我们的引航技术进步很快,从以前的走出去学习外国的先进引航技术,到现在的加纳共和国引航员来我国学习超大型船舶操纵、邀请我国引航员赴缅甸协助“超级油轮”的引航和对当地引航员的培训;我们现在可以引领世界上最大油船、最大矿石船、最大集装箱船、最大豪华邮船、最大液化天然气船和最大海上钻井平台等海上“巨无霸”,我们是否跑的太快了,是时候停下来等等自己的灵魂,还是还缺少些什么或有什么不足需要我们补充和完善?阅读了王弘慈老先生的文章,笔者感悟颇多。(陆悦铭)

《航海》,1985年第五期封面

赴澳大利亚黑德兰港学习散记

王弘慈

《航海》,1985年第五期

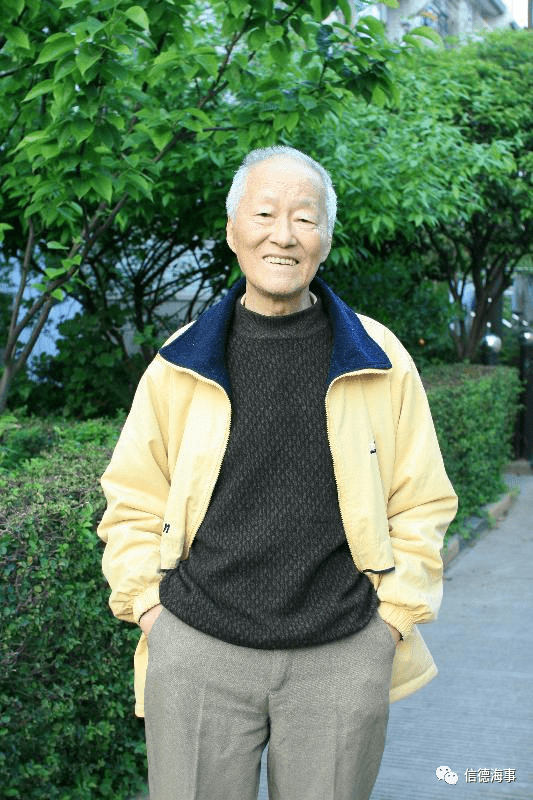

王弘慈先生在引航中

几年前,我曾有幸与上海港汪月明、叶尧新两同志作为第一批引航员赴澳大利亚黑德兰港(PORT HEDLAND)学习大型船舶操纵技术,虽事隔多年,一些情景回忆起来,仿佛历历在目。

澳大利亚黑德兰港(PORT HEDLAND)

1979年10月23日,我们所乘的“谷海”轮抵达黑德兰港外锚地待泊。按港方规定像“谷海”轮这样有七个舱口、六台吊机的船,是不用直升机送引航员的。也许是港方对我们例外,24、25日两天直升机出海接送其他船舶引航员时,两次来我船上空盘旋观察,看能否降落在舱盖上。10月26日晨,港口控制塔以甚高频无线电话通知“谷海”轮:0800起上锚,保持在航状态。0810已看见直升机在靠近。因甲板上吊机太多,不便直接降下,飞行员做手势叫“谷海”轮转向做一个下风。直升机上虽也有甚高频电话,但规定不允许机——船直接通话。直升机很快就降落到第一舱舱盖上。我们三人走上去迎接,才走到船中部,直升机已飞离了,一个身材瘦长的引航员,穿着制服,肩上挂了一架手提甚高频电话走过来,有礼貌地向每一个人点头致意。到驾驶台双方自我介绍后,就很快地有了共同的语言。他一路上向我们介绍航道的航标配置情况及主要航法,从一开始就消除了陌生的感觉。这位引航员就是高尔特船长。

高尔特船长当时39岁,英国籍,从27岁起做引航员,在黑德兰港工作了11年。他态度端庄但不高傲,对待我们热情友好而又健谈,所以我们结下了友谊,并彼此留下了深刻的印象。当我跟他一起引航时,他会不厌其烦地讲解,甚至在驶过灯浮时要保持足够距离以防触及下面的链条这些细节都讲,但看得出并非当我是初学此道者,而是一种善意。有时在用车、用舵前,先告诉我他将用什么车、什么舵,要达到什么目的,看我已经懂了他的用意,他再下令要车要舵,这样对学习者来说效果极好。当时他还带另一位印度裔学习引航员叫勃莱恩·狄格贝,也同样仔仔细细地教他。有一次,一艘中国船“七里海”轮来港,我们乘直升机登船,船长见到我很高兴,他乡见面异常兴奋,就滔滔不绝地谈开了。当时高尔特船长一直在教狄格贝,后来他走过来,轻轻地对我说:“不要讲得太多,应该观察船舶的动向……”,好意提醒了我。后来船向港内航行时,在弯曲航道上,因他与狄格贝讲话过多,致使船首偏离了航向。他在纠正航向后,又走到我身旁说:“你看,我也讲得太多了!”由此可见,他是严于律己的。

韩鹤松 图

有一次与他同去引一艘日籍载重165,000吨的“山鹤丸”轮,港方规定这种船需用四艘拖轮助航及助泊,他说他使用拖轮助航时,左右肩(舱)部各绑一艘,以防主机或舵机故障时,可及时控制船速及艏向;又说船长达300米,现一般驾驶台都在艉部,艏转动1°,看上去幅度变动很大,但有些引航员初领大船,却往往觉得艏转动太慢而用了过大的舵角,结果在狭窄的航道中造成被动,并请我注意到这一点;又说操纵大船用舵角5°效果是不明显的,所以要用10°、20°及满舵。另一次引一艘日本新造的矿砂船,该船夜航时在前桅后部有一盏小小的红光灯,以利夜间观察船首动向。他大为赞赏,夸奖日本人设计得周到细致。

在引“山鹤丸”轮出港的航路上,他告诉我由于他即将离开黑德兰港,新来了一位英籍学习引航员。我问他澳港口是否只雇用英籍及澳籍引航员,他说澳大利亚其他港口是这样的,但在黑德兰港却雇用过外国引航员,曾有荷兰、德国、日本及挪威船长来港工作,因为他们现在国内条件很好,港口建设也好,所以都回去了,他本人非常欢迎与外国引航员一起工作,以利互相交流经验。

王弘慈先生退休后

黑德兰港在南纬20°18′,11月至翌年1月正值炎夏,而又处于半沙漠地带,全年晴日约350天,只有在气旋来袭时,才会下雨,凉爽几天。平时室外气温约42°—43℃,有时可达47℃,连晚风吹来也热不可耐,由此可见开拓者的不易。澳政府现在规定南纬26°以北,室内都应设有空调,所以室内外温差较大。有一天中午,室外赤日炎炎,几乎没有行人。我正在准备午饭,听到有人敲门,声音息促,我开门一看,高尔特船长脸色血红,满头大汗,双手捧着一条20来斤重的大鱼,鱼尾甩动着,把他的制服都弄脏了。他一见我就说,给你们送来一条刚捉到的“马加拉”。他一面擦汗一面告诉我,他引船出口,由引航艇接回,艇上刚抓到五、六条鱼,他挑了一条最大的,从小艇码头直奔到我们住处。我听了后很感动,没想到一位英国籍船长能对中国引航员这样友好,这样关心,差一点连谢谢他都忘记了。我请他洗洗手坐一会儿,喝杯冰啤酒,他客气地说以后再来喝,他还要马上回办公室去填写引航记录。

韩鹤松图

为了看引航艇钓鱼,我有一次随艇提前三个小时出海。钓鱼时艇以4节速率航行,艉拖了三、四根绳子,末端是一条约20厘米长不 锈钢制有倒钩的假鱼,在海水中闪光前进。大马绞鱼见了就追上来咬 住便上了钩,连鱼饵都不用,三个小时就钓到了五六条大马绞鱼,大 的约十多斤,小的也有五六斤,装了一麻袋。

在澳期间,我们都自己动手烹调,汪月明同志烧得一手好菜,所以有时我们就请几位引航员来我们住处便餐,他们也回请我们去他们家中尝尝他们妻子特为我们烧的中国菜,大都是一面看着英文版的中国菜烧法一面做的,其味道可想而知。高尔特船长因忙着搬家整理东西,没有请我们去他家,但再三向我们致以歉意。他与印度引航员狄格贝私交甚好,狄妻在教他的女儿弹钢琴,所以狄格贝回请我们去他家吃饭时,也请他及他妻子作陪。有高尔特船长在场,就显得活泼而话题也多。席间他讲了一件小事。据说在红海附近夜间会闹鬼,他不相信世界上真有鬼。当他20多岁在一艘船上做二副时,有一次夜航过红海,他站在驾驶台外面值班,人有点瞌睡。正当迷迷糊糊时,突然一个东西落到头上,还有爪子抓他的肩膀,他一下子惊醒过来并吓的叫了起来。舵工问他出了什么事,是否看见鬼了,这才发现原来是一只大老鼠从天蓬上掉下来,正巧摔在他身上,他说得有声有色,我们都被他逗笑了。后来又谈到港章,问起我们国家的节日,又说黑德兰港每年5—8月可能有雾,但自从蒙克斯船长(当时的港长)来港后,没有发生过什么海事。说到这里,他妻子马上插话揭他的短,说他曾拖过底,他肩一耸,莞尔一笑,又谈起如何定出引航员人数,如何招聘引航员及工资级差等问题。他问起中国的宗教信仰、社会制度、教育、就业等。我们比较得体地回答了他的询问,并表示能有机会向澳引航员学习,感到很荣幸。他们听后显得很高兴。高尔特船长又说:“十年前澳政府对中国采取一种看不见的政策,这不是一个好主意,现政府采取的做法是正确的,使我们能坐在一起,彼此了解,增进友谊……。”每次相聚总要聊得很晚,总要到十一点半以后,才由他们开车送我们回住处。

11月25日下午,高尔特船长带了他的三个孩子来看我们,送给我们每人一张贺年片与书签,并向我们告别,说过两天他全家就要坐飞机去杰拉尔顿,他则和一个女儿开车子去。一千多公里的半沙漠地带,沿途两侧空无一物,漫长的路上一个人开车很容易打吨而闯祸,有个人陪着讲讲话,要好得多。本来澳人好客,经常在公路上有人招手就停车搭客,可近来常发生车主被搭客打昏扔在郊外,要过好久才会被发现,车子财物都被搭客抢走,现在看到路旁有人招手也不敢停车了,所以有个亲人陪伴最好。我们拿一套四张印刷得较精美的白蛇传挂历送给他们,不料他一定要我讲讲故事内容。说实在的,用英语叙述白蛇传的故事梗概对我来讲是吃力的,虽然室内有空调,讲完后我还是满头大汗。他们听后,看着我擦汗,都满意而善意地笑了。他们的笑容,使我感到一点宽慰。

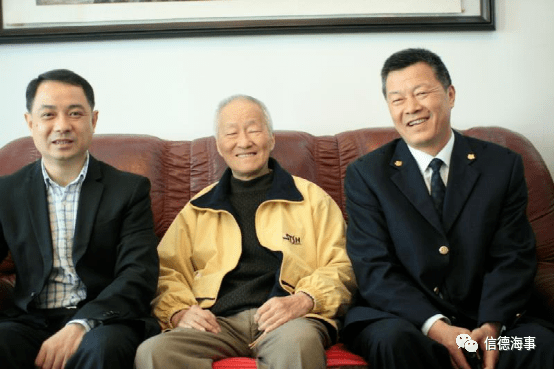

宁波引航站领导看望退休后的王弘慈先生

记不起哪一天,印度引航员狄格贝告诉我们说,高尔特船长到了绿树成荫、美丽的杰拉尔顿后很好,但不幸在一次工作中不慎跌断了腿,所以不能写信给我们,狄格贝是在给他挂长途电话时得知的。我们遂以三人的名义写了一封信向他表示慰问,并希望他早日恢复健康。后来,在我们回国前,狄格贝告诉我们说,高尔特船长已收到我们的信,腿已接好,正在恢复中,并向我们致谢。回国后,因种种原因未能与他保持联系。但每次回想起高尔特船长对我们的深情厚谊,友好态度,他那亲切热情的形象便清晰地浮现在眼前,引起我深深的怀念。(文中照片由宁波引航站杨光提供,插图由韩鹤松提供,陆悦铭整理)

10-02 来源:船员履约发布

05-27 来源:宁波海事

04-10 来源:信德海事网

06-10 来源:信德海事网

09-24 来源:姚文兵 世界海运

03-24 来源:江苏海事发布

10-13 来源:信德海事网 苏婉

06-01 来源:连云港海事

09-28 来源:信德海事网

04-01 来源:信德海事网