在全球航运法律服务领域,伦敦长期被视为“航运仲裁之都”。然而,英国知名律师事务所HFW在最新发布的第六份《Maritime Arbitration in Numbers》年度报告中指出,虽然伦敦依然在国际海事仲裁中依然占据主导地位,但亚洲正以惊人的速度崛起,正在成为新的全球航运仲裁中心。

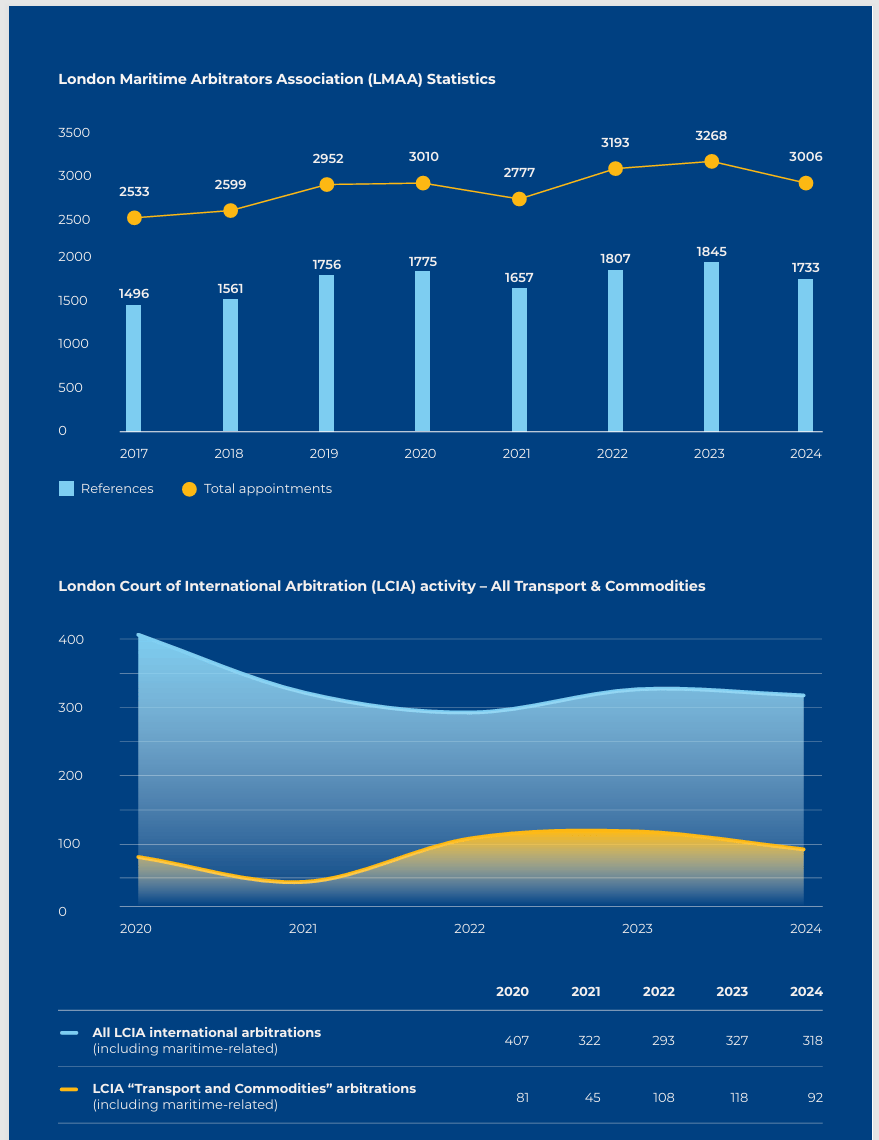

报告数据显示,2024年伦敦共录得约1,818起海事仲裁案件,较2023年下降7%。HFW评论称:“伦敦的成功依然显著,但航运仲裁正呈现出明显的全球化和多中心化趋势——亚洲、中东以及美国等地区的仲裁活动正在加速增长。”

新加坡领跑,香港紧随其后

亚洲的仲裁活跃度正以显著速度上升。新加坡是亚洲海事仲裁的领头羊。

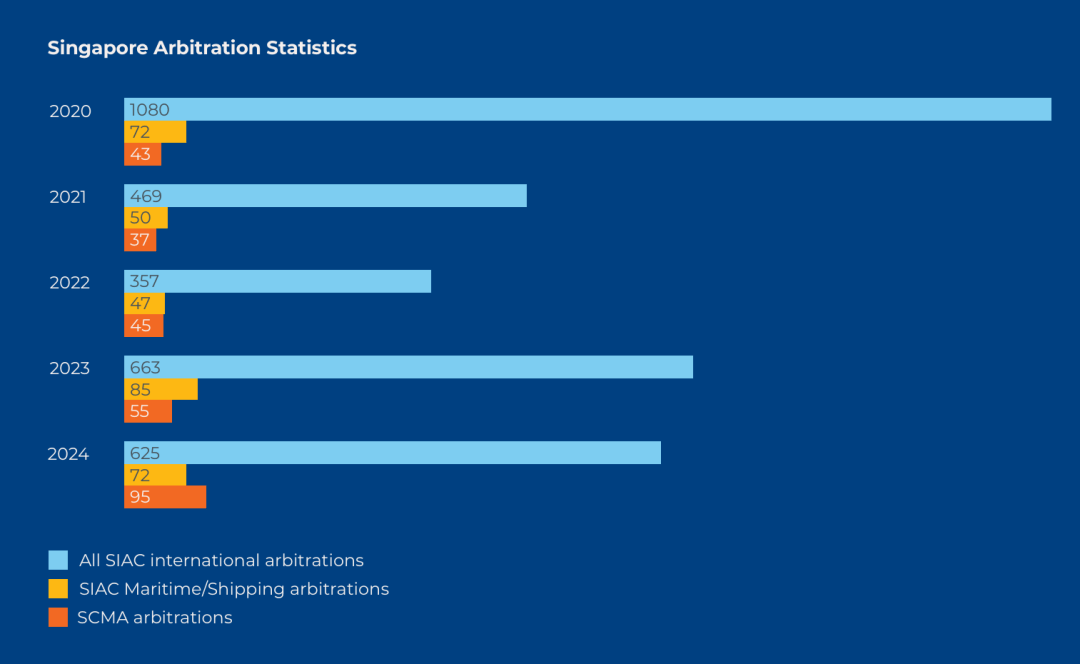

根据HFW的统计,新加坡在亚太地区的航运仲裁地位愈加稳固。凭借新加坡国际仲裁中心(SIAC)与新加坡海事仲裁院(SCMA)的双轮驱动,该国已成为亚洲乃至全球最重要的航运仲裁枢纽之一。

2024年,新加坡国际仲裁中心(SIAC)受理72起航运和海事案件,占全年625起新案的11.5%,略低于2023年的85起。与此同时,新加坡海事仲裁院(SCMA)则录得95起新案件,较上一年增长73%,创历史新高。这一数字意味着,新加坡整体海事仲裁数量已达到伦敦的约9%,显著高于2022年的5%。

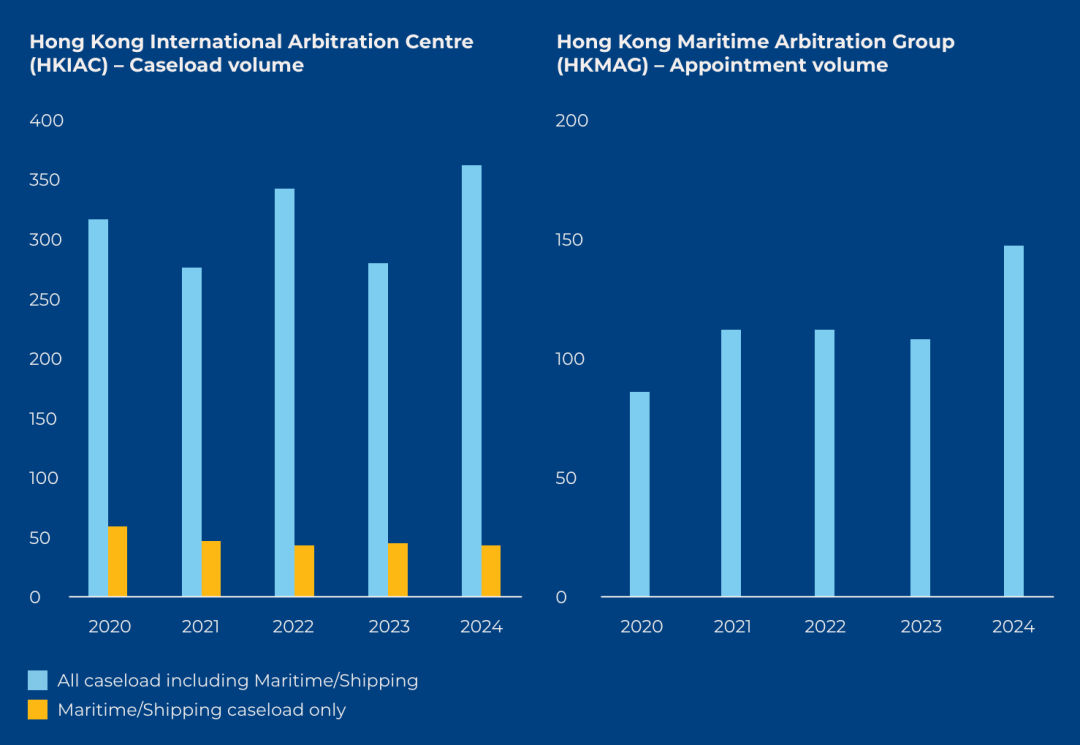

紧随其后的是香港。香港国际仲裁中心(HKIAC)2024年共受理352起仲裁案件,其中43起为海事案件,占比12.3%。虽然略低于上一年的16%,但仍较2021–2022年大幅增长,显示出香港在航运法律与仲裁领域的稳步复苏与上升势头。

此外,香港海事仲裁协会(HKMAG)的仲裁员任命量从2023年的107次上升至2024年的146次,增幅达36%,显示香港在区域海事仲裁中的稳步上升势头。

HFW指出,这一增长体现出亚洲仲裁机构在程序透明度、国际公信力与专业化仲裁人才方面的优势,逐渐成为船东、承租人及保险方争端解决的中立首选地。

中国与中东力量崛起

HFW报告还特别提到,除了新加坡与香港外,中国和中东地区的仲裁机构也开始在全球舞台上崭露头角 。

中国沿海地区的航运仲裁与调解机制正在加速完善,上海、深圳、舟山等地的海事法院与仲裁中心逐渐与国际体系接轨。

中国海事仲裁委员会(CMAC)报告称,2023年案件量达到1,124件,同比增长近492%,其中大部分为国内案件。2024年虽然降至239件,但外事案件比例跃升至38.9%,涉及40个国家和地区,显示出中国在国际航运仲裁领域的影响力正迅速扩大。

在中东,迪拜国际仲裁中心(DIAC)已成为当地的主要仲裁机构。2024年共注册295件案件,其中262件为仲裁案,12起属于海运与物流领域。报告指出,过去两年迪拜的海事仲裁案件数量稳步增加,尤其涉及俄油贸易纠纷的案件明显上升。

迪拜借助其自由贸易港与金融中心优势,吸引越来越多涉及能源、航运与租船合同的仲裁案件。

此外,HFW还观察到,美国因海上风电项目纠纷的增加,正出现新的仲裁需求增长,这表明新能源与脱碳转型正为全球海事法律市场带来新议题。

海事仲裁多极格局加速形成

除亚洲外,报告指出瑞典、荷兰、瑞士及丹麦等国的海事仲裁案件也在上升。HFW分析认为,随着航运贸易格局多元化和数字化仲裁机制的普及,传统的“伦敦单极格局”正让位于“多中心竞争与合作并存”的新格局。

HFW合伙人Paul Dean表示:“随着全球贸易流向东移,亚洲仲裁中心的快速成长是航运法律体系重构的自然结果。未来航运仲裁的重心将更加均衡,也更加国际化。”

伦敦的“皇冠”或许仍在闪耀,但亚洲的光芒正在逼近。随着更多航运纠纷、绿色航运投资和新能源项目落地亚洲,全球航运仲裁的重心东移已成不可逆转的趋势。这一变化,既反映了航运业权力格局的演进,也标志着亚洲在全球海事治理体系中的新角色正在成形。