船长与引航员沟通技巧

——蔡瑞川 船长

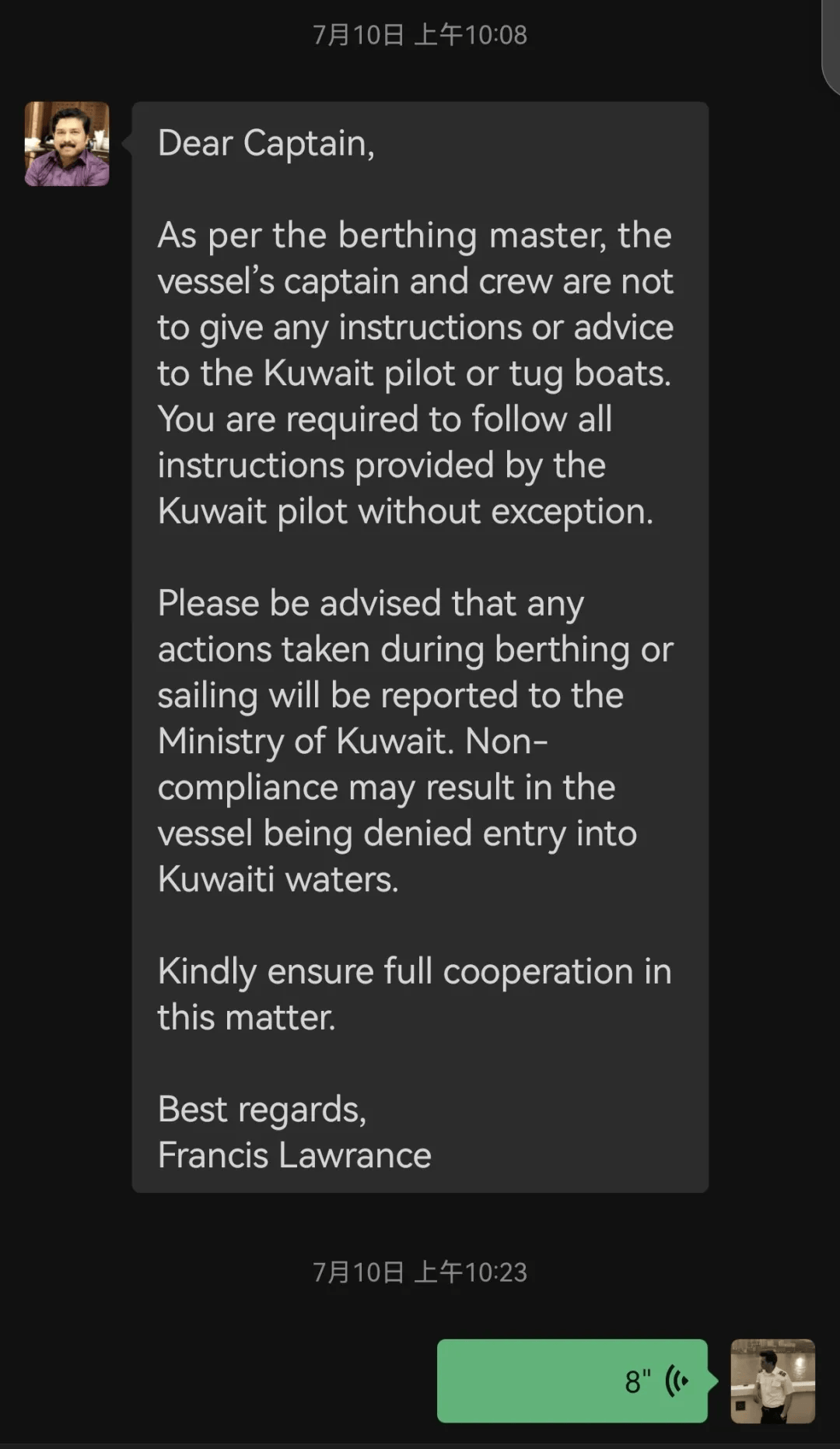

某次进港靠泊前,当地代理转发了一段引自港方的“紧急告知”,要求船方遵守。随后船靠妥码头与代理的当面交流中,才得知昨晚该港发生一件引航员与船长的严重冲突事件,甚至发展到了船长召集其船员的势态。其具体导火索虽不得而知,但从侧面足以说明船长与引航员建立并维持基于专业与尊重的合作关系是何等重要。

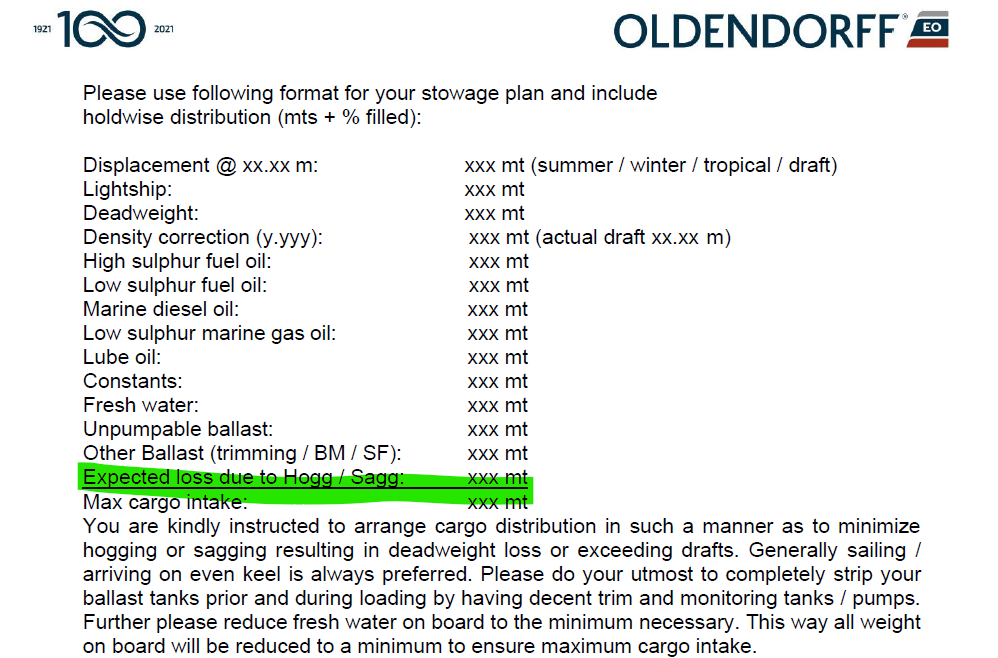

靠离泊是船舶营运的一个重要环节,却也潜存着诸多风险。船长与引航员的信息交流、合作协调、有效沟通是这过程不容忽视的安全因素。《引航卡》,《船长/引航员信息交换检查清单》都是体系必备的表格,并且大多船公司的安全体系文件都有关于这方面的阐述内容,甚至有“Do not rush to serve pilots any tea or coffee until they are settled down”此类的细节要求。尽管如此,现实中的远洋船长在面对不同国度、不同人文背景、脾性各异的引航员时能获得的指导并非体系能一概而全的。

以下虽不是技术性论述,但大道至简,或可提供有益参考。

专业形象:无声的权威与尊重

外在形象是内在管理的延伸:船长笔挺的制服、锃亮的皮鞋是职业自豪感、自我约束和专业精神的直接体现。它向引航员传递了一个明确信号:您是一位严谨、负责、注重细节的船长,对船舶管理有极高的标准。

肩章的条杠时刻暗示着自己肩负的责任,能帮助自己迅速进入高度专注的指挥状态,对自己在关键操作环节集中注意力不无起到作用。

清晰的标识(肩章)让引航员登船后能立刻识别出指挥者,避免了不知找谁握手的尴尬,从第一秒就建立了清晰的沟通链。

绝大多数有规模的船队公司对船长和船副的制服着装(dressing code)在体系文件里有明确要求。这是公司、船舶形象的一面镜子,也极大提升了船长个人、驾驶台团队乃至整船的气场与自信,是一笔性价比极高的投入。

它无声地传递出严谨、专业、自律和权威的信号。这能立即赢得引航员的初步尊重,为后续合作定下专业的基调。

工作语言:安全与专业的基石

在多次靠离泊中,老外引水偶尔也有意冒出来中文“速度?”,这种适时缓解严肃氛围的“诙谐”体现了引水个人的沟通技巧,但同时也侧面反映了全套外派船在靠离泊操作中通讯使用中文居多的一个普遍现象和习惯,以致老外引水听着听着也就被动地领会到意思了。

但引航员和船方驾驶台人员,包括前后人员对于靠离泊整个作业而言是同一个团队,而引航员是临时加入驾驶台团队的成员。使用引航员不懂的语言进行关键通讯,相当于主动放弃了团队间互相校验(Cross-check)这一重要的安全屏障。将其排除在信息圈之外可能导致错过校对和纠正错误的时机。

再者,很多船员都是中国人的外籍船上明确规定工作官方语言是英语,而这靠离泊操作的全程语音通讯都是记录在VDR里作为事故分析和责任判定的重要证据。当使用的语言和体系要求不符时,这证据本身就失去支撑力。私下寒暄或与本国船员快速交代任务时使用母语无可厚非,但所有与操纵、车钟、舵令、缆绳操作相关的指令和复诵须使用英语或体系规定的工作语言。

在驾驶台这个“临时团队”中,使用共同工作语言是对所有船员(包括外籍船员)和引航员的基本尊重,体现了高标准的职业素养。它能有效整合团队资源,营造包容的团队环境,避免形成“小圈子”而让引航员感到被孤立,从而埋下误解的种子。

沟通交流:包容性的委婉提醒,共情式的变通处理

引航员是人,疏忽有时在所难免,我们应予理解。下达错误航向指令,甚至叫反舵的事时有发生。我们船方作为这个团队的一员对引航员下达的每个指令要予以校对核准,及时提醒。但交流中,与其直接陈述的方式,不妨采用委婉的提醒更适宜。这种方式将“纠正错误”转化为“共同确认计划”,保护了引航员的面子,使其更容易接受。核心是 “协作”而非“对抗”,“提醒”而非“指责”。

“委婉提问”优于“直接质疑”:

用“Shall we alter course now, Sir?” 代替 “It is time to alter course now, Mr.pilot.” 既履行了校核职责,又保全了对方颜面。

“Shall we reduce speed now?”代替“The speed is too fast!”这是一种合作式而非对抗式的提醒。

● 错误方式:“Stop! You are going too fast!”(直接对抗);

● 正确方式(提问/建议式):“Mr.pilot, for the engine’s sake, shall we reduce the rpm more gently?” (以保护设备为由,给出建议);

“Pilot, just a concern, the stern seems a bit close to the dock, shall we check the aft distance?” (表达关切,邀请共同确认);

● 用提问代替直接否定:不说“No, that's wrong!”,而是说“If we do that, I'm concerned about the stern clearance. What do you think?”(如果我们这样做,我担心船尾间距。您怎么看?) 这将决策压力共享,并给了对方一个重新评估的机会。

为干预铺设“台阶”:

当必须干预时,目的不是“证明我对,你错”,而是“共同安全地解决问题”。因此,方式至关重要。

例如,提供信息,而非挑战权威:“Just for your information, our bow thruster is less effective at above 3 knots.” 这是在提供数据,帮助引航员做出更好决策。

使用“我们”的语境:将问题框架为共同挑战,而非个人得失。“We are getting a bit close to the pier, shall we give a kick astern?”(我们离码头有点近了,要不要向后点一车?)

再比如,接近泊位时对余速的控制:引航员一般是基于“要倒车就一定能开出”的速度把控,但对自己船舶主机工况比较谨慎的船长而言这几乎是不留余地的。在个人的概念中指望船头应急下锚制动并不能算是留有余地或是有效备案,毕竟这不是能平时演练的。绝大多数引水在泊位附近有参照物时对速度是很敏锐的,船长一味不断去告知对方一个心里有底的数据无异于直接表达不信任。

间接沟通:

通过对讲机询问船副速度并复诵,或多让船头报告剩余距离并提醒应急锚准备。这能让引航员“无意的”听到,而有意要传递给引航员是船长对此时剩余速度的担忧的一种“非直接沟通”方式。既表达了对关键参数的关注,又避免直接挑战引航员的权威,是在“表达关切,共享情境意识”中尽最大可能促使引航员重新评估当前操作。例如,“Chief Officer, report the tension on the spring please.” (通过询问下属,让关键数据被引航员听到,间接施加压力)。

建立共同情境意识:

在操作开始前,花几分钟与引航员共同回顾计划《引航卡》和《检查清单》,确保双方对关键节点、潜在风险和执行意图有共同的理解。这能将很多潜在问题消灭在萌芽状态。

相互尊重的实质:成就彼此的预期

基于立场,我们往往倾向于放大对引航员的预期:具有丰富的引航经验,过硬的操船能力;能够专注航行安全,精力集中;较好的人文素质和职业素养。而容易忽视了引航员对我们的预期:重视引航员登离船的安全措施;保持良好的沟通和交流;船长引领的OOW及其驾驶台团队有较高的人文素质及职业素养。然而,接任多船以来,发现引航期间离班船副交完班不跟引航员打招呼就静悄悄离开驾驶台的现象,或舵工在没征询引航员情况下就换班的现象。引水对船的态度很大程度上取决于我们自己展现的工作作风。

正式交接与告知:

要求离班驾驶员和舵工向引航员正式报告交接。它体现了驾驶台团队的纪律性和对引航员角色的正式认可及尊重,极大地增强了引航员的安全感和对团队的信心。 “我告知您团队的变动,因为您是团队的重要一员” 展示了船舶管理的规范性和纪律性,避免了因人员变动导致信息断层或误解,极大地提升了引航员对船舶管理水平的信任度。

例如,离值船副:“Mr. Pilot, i am off duty now, my mate 2/O will be of your assistance during your stay”

在环境和条件允许舵工交接的情况下:掌舵的水手应对引航员发出请求“Mr.pilot, change helmsman,heading xxx”,接班水手随后确认 “take over the wheel, heading xxx”。舵工的交接程序其实是基本要求。

安全是最大的尊重:

在接引航员登船处引航艇靠拢时,船副亲自检查引水梯,负责的试验踏实梯步都会让即将登船的引航员看在眼里,这传递的信息远超“欢迎”,它传递的是“我们极度重视安全,包括您的安全”,为整个合作奠定安全和专业的基调。

引航员招待:超越物质的体面需求

从商业意义上说,引航员是花钱雇请的当地顾问;从社交层面,引航员作为外来人员应予招呼。大多船东船管设有专项港口招待费用于礼貌性回馈引航员的专业服务以保证船舶的正常运营。然而有些看似微小的举动或细节往往比这物质性的招待更体面,直接影响了引航员的心理状态和合作意愿。当然也有一些公司并不认同这种观念,把它当做贿赂的行为。但改变一个地方人们的风气和价值观念是非常困难的,作为船长应根据具体情况做出取舍,以原则性的妥协换取船舶及货物的绝对安全,不失为明智的选择。

细节体现用心:

多准备的一条撇缆绳在有实际需要时帮吊起背包都会给引航员感受到暖意;来自守候在登船处的普通船员的一句简单、善意、热情带微笑的问候是不需要多高英语水平就完全能做得到的。这些“动口不动手”的举动成本为零,却能瞬间融化陌生感。建立积极的首次印象,让引航员感到自己是受欢迎的“团队成员”,而非单纯的“付费服务者”。普通船员的行为举止都是一船之长的脸面,体现了全船的作风。

热情有力的握手:

这不仅是礼节,更是一种自信、可靠和真诚的肢体语言。一个坚定短暂的握手传递的是“欢迎,我准备好了与您合作”;软绵绵的握手则可能被潜意识解读为犹豫、不自信或敷衍;在他离船前毫不费力的一句“Good job”或“Well done”为下次的合作铺设了稳固的根基,尤其对定线集装箱船。

信息优先于招待:

引水初到驾驶台,别急于茶水咖啡等招待,尤其夜航时需要适应驾驶台的夜视环境和掌握本船的一些最基本情况,如航向、车钟和周围动态。这些信息需要主动告知对方,以帮助引航员在几十秒内迅速融入情境,掌握船舶状态;包括本船自有的一些特殊信息,比如“内改外”船舶的操纵性、主机功率等。主动沟通信息可以提前纠正引航员可能存在的“高估”。

让快速融入团队:

简短寒暄,利用最初几分钟聊几句天气、航行情况,可以迅速打破陌生感;提供便利,告知他卫生间的位置,询问是否需要使用VHF等;尊重文化差异和宗教禁忌。这些细微的关怀能极大提升对方的舒适度,最终目的是让引航员感到自己是受尊重的团队成员。在一个舒适、专业、友好的环境中,人更倾向于积极合作,且这种融洽的氛围,为后续可能出现的紧张技术讨论提供了缓冲地带和善意的基础。

明确权力边界:制止,取代

现实中,引航员职业素养因人而异,有非紧急情况下用车都不带给主机喘口气的;也有靠泊时急于完事拎包走人而对速度控制不留任何余地的;还有无论出于何种理由迟于预定离泊时间才上船,可一到驾驶台便火急火燎的要求船员动作迅速,抱怨船员带拖轮动作慢,解缆不利索等种种。

或许某些引航员不是源于海上实践者,没有前后缆绳操作经验;抑或引航员的此般表现源于自身的紧张和焦虑。舷梯的安全网和跳板收回都需要人手和时间;起锚或抛锚须按照本船的操作程序进行。但类似问题出现在本船与否,很大程度上取决于引航员感受到的船上的气场及氛围,心领神会的信息传递不乏为最佳的方式。

简单用言语去干预制止时,容易引起对方心理上的不适,给后续的操作带来压力,埋下不安全因素。船长对现状的理解和把控,不仅在心理上能起到安抚作用,在船舶操纵方面也会让引航员和驾驶台团队成员更具信心。

责任关系与法律地位:

船长的终极责任(Ultimate Responsibility)与引航员的现场主导(Pilot in Command)。引航员的权力来自于其专业知识和当地的授权,而船长的权力则根植于最终责任和船舶财产的管理权。

理想的合作状态是双方相互承认对方的权力领域,并在此基础上产生尊重并主动配合。船长与引航员互相认知的程度取决于各自对该领域规则认识的深度:除巴拿马运河外,引航员是船长的顾问,不具指挥船舶,航行控制或对船不负直接责任。引航员的职责限于向船长提供影响安全航行的当地条件。在整个引航过程中船长应对自己船的航行和机动负有全部的责任(因此驾驶台车钟记录簿定义为“船长的命令和引航员的建议”Co&Spd varied per M/O and P/A);驾驶员在引航期间所尽的职责应与平常航行值班相同。

气场优于言语:

平时建立的“专业、严谨、不随便”的形象,本身就有一种强大的说服力,其船舶被随意对待的概率会低很多。通过一贯的专业表现和细节控制所塑造的权威感,这种“无声的对话”与“气场的感召”是建立边界的最佳方式。

保护船舶,船员:

当引航员的行为(如恶意用车、无理催促)侵入船长的权力领域(船舶设备维护、船员管理)时,边界就被侵犯了。在系解缆时特别忌讳催促自己的船员队伍,容易导致事故,快与慢其实就是一两分钟的差别。

当引航员火急火燎催促时,船长更应保持冷静,用平稳的语速,温和而坚定的语气继续向船员下达清晰指令。这种“定力”本身就能形成一种气场,安抚船员情绪的同时也暗示引航员:“这里的节奏由我(和我的团队)掌控。本质上就是在温和而坚定地重新标定这条边界。

对内:保护船员免受不合理压力的干扰,让他们能按训练和程序安全地工作;保护船舶设备免受不当操作的损害。顶住外部压力是船长本身应具备的职业素养。

对外:通过专业、冷静和坚定的沟通,让引航员明白其权力的界限在哪里,从而引导双方进入一种基于相互尊重的高效合作模式。

例如,场景一:恶意用车

● 错误方式:”Do not mess with my ship, you are going to screw up my engine“(直接挑战,引发对抗)

● 正确方式:“Mr.pilot, our chief engineer just warned me that the main engine temperature is rising too fast with such frequent maneuvers. To avoid a blackout and delay, could we allow a few more seconds between kicks?

● 分析:

1.借助第三方。是轮机长说的,专门负责人说的更有信服力,也转移了矛头。

2.阐明共同利益。“避免出现问题耽误时间”——这不是我个人需求,而是为了我们共同的目标不被打断。

3.提出建设性方案。“多留几秒钟”是具体、合理的建议。

例如,场景二:无理催促

● 错误方式:“What is the rush for?”(情绪化对抗)

● 正确方式:“Mr.pilot, I understand you're on a tight schedule. My crew are doing their best while safety is our top priority.The crew reported they need one more minute to secure the safety net. We'll be ready for you by 0905.”

● 分析:

1.表示理解:“I understand...”先共情,让对方感到被倾听。

2.重申原则:“Safety is priority.”——这是无可辩驳的国际通行准则。

3.提供精确信息:“one more minute”, “by 0905”。用具体数字取代“很快”“马上”这种模糊概念,展现一切尽在掌控,并给出明确的预期,能极大缓解对方的焦虑。

4.使用“We”:将大家都包含进来,这事谁都不能独善其身。

最终责任:信任与监督的平衡

引航员作为专业顾问,了解当地的水文情况和气象条件,熟悉港口及码头环境;船长则熟悉本船的设备性能,操纵机动性等,例如近些年大量的内改外集装箱船,很多引航员会高估了船舶的操纵机动性及主机功率。正因为两者有着互补性,靠离泊作业强调的是团队合作,协调沟通。它虽由引航员主导,但对其专业能力的信任不能等同于放任自流。船长负有船舶安全的最终责任,因此也被赋予override的权力的这一道最后防线。

除去明确规定的比如引航员因突发疾病、酗酒或吸毒无法执行自己职责时,或当引航员下达的命令,如果执行,就会导致违反任何法律的情况等;大多数情况下,对于这个节点的拿捏,船长个人对当时的综合情况要做出的反应措施是颇具挑战性及压力的,正因为信息不对称,俩人对彼此动机的理解完全背道而驰,这往往是合作关系崩塌点;在时间紧迫,决策窗口极短的高压环境下挑战一位被视为本地专家的引航顾问是需要极大的勇气和自信,这还不是能通过模拟演练来获取经验的。但等到事故发生时才来证明船长原本要采取的措施是正确的,已经是没有意义的。

因此,除了利用每次靠离泊作业中的实践体会,经验累积和总结对船长个人在必要时采取行动是有帮助的。如果能通过有技巧的沟通避免事态发展到最后不得已的处境才更为上策,毕竟预防胜过补救,也正是本文的主旨。

靠离泊是个艺术活,一车一舵雕刻,如果能在融洽愉悦的关系氛围中合作谱写,那何尝不是一部杰作。技术是基础,沟通是桥梁,责任是底线!

2025.9.19