中国港口主导全球效率榜 —— 世界银行与标普全球发布《2020–2024全球集装箱港口绩效指数》

根据世界银行与S&P全球最新联合发布的《2020–2024全球集装箱港口绩效指数(CPPI)》报告显示,过去五年全球港口绩效经历了明显的波动。从2020年疫情初期的相对稳健,到2021年和2022年在供应链高度紧张下的全面下滑,再到2023年拥堵缓解后的强劲反弹,最后在2024年因红海危机和巴拿马运河水位限制再度承压,全球港口的运行效率呈现出一条跌宕的曲线。

报告指出,疫情期间的拥堵、集装箱/设备短缺与运价飙升曾使得港口效率跌至最低,而2023年的回暖主要得益于市场的重新平衡与技术和管理的改进。然而,2024年的地缘政治与气候事件提醒人们,港口绩效的挑战正日益从需求侧向地缘和环境因素转移。

区域差异与复苏路径

在区域表现上,全球港口展现出高度分化。北美和欧洲港口在疫情中首当其冲,2022年跌入谷底,尤其是北美西海岸,但随着供应链压力缓解,这些地区在2023年迅速恢复并在2024年保持相对稳定。南亚地区则展现了惊人的韧性,是唯一在2023年表现超过2020年的地区,尽管2024年同样受到红海危机的波及而有所回落。相比之下,中东和北非港口在2020年曾居于全球领先位置,但在近两年因红海危机的直接冲击而显著下滑。撒哈拉以南非洲的港口依旧困于结构性短板,自动化水平不足、内陆运输薄弱,加之2024年的外部冲击,更使得达班和开普敦等港口在等待时间上承受巨大压力,整体效率难有突破。

中国港口的强势领跑

在这样复杂的背景下,中国港口的表现堪称一枝独秀。

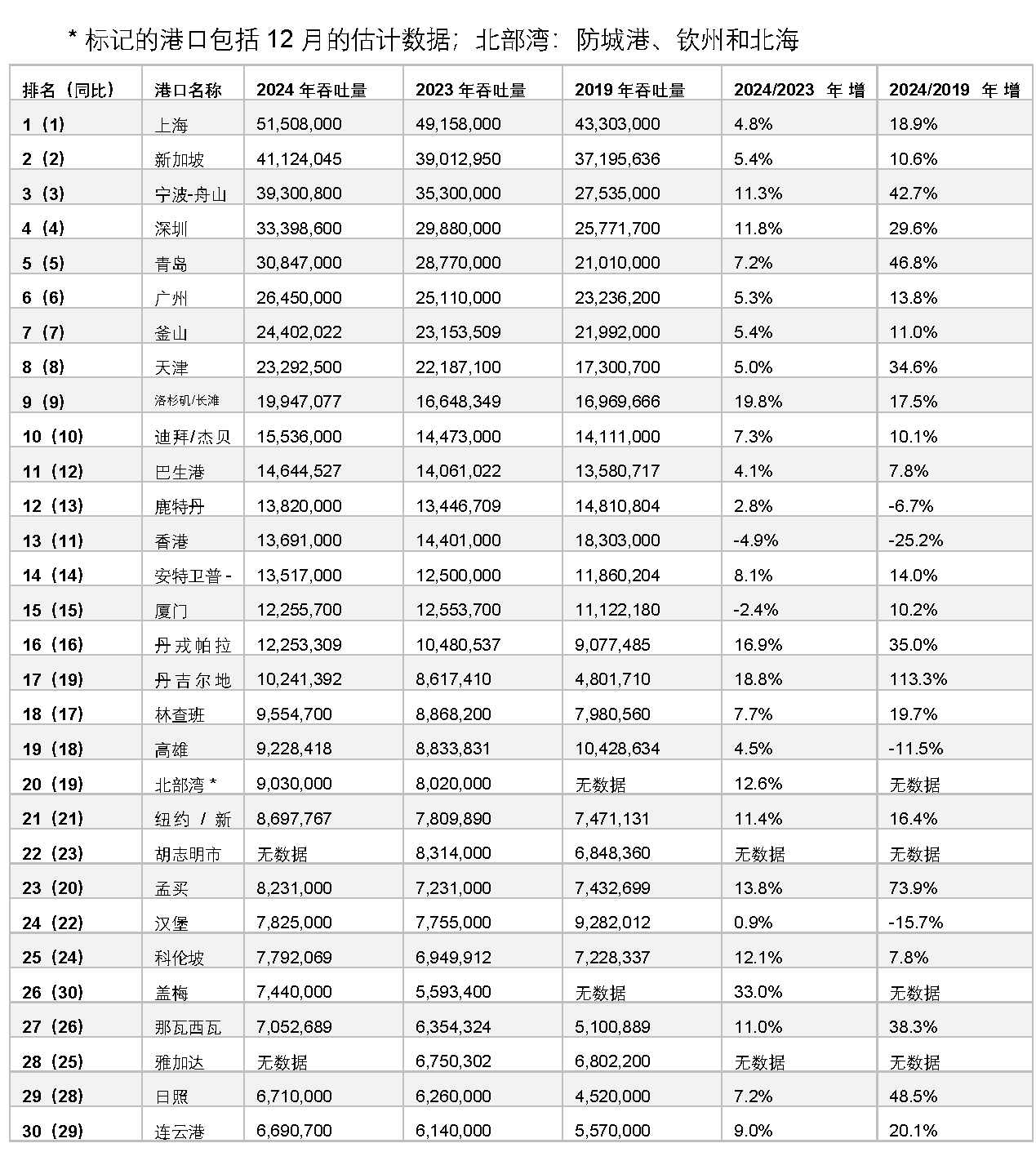

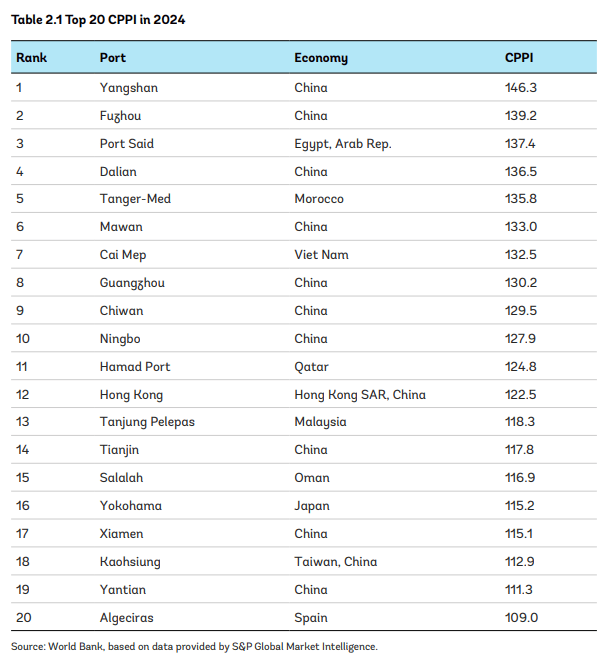

2024年全球前二十的高效港口中,有一半来自中国大陆(包括香港和高雄总共有12家)。前十大更是有七家来自中国。上海洋山、福州、大连、广州、宁波、天津、厦门、盐田、香港和高雄等港口均榜上有名,稳居全球效率前列。

上海洋山港更是以146.3的指数位列全球第一。均显示出大中华区在全球集装箱航运网络中的持续统治力。这一成绩不仅归因于硬件设施与自动化水平的领先,更源于中国港口在数字化管理、全天候作业和与航运公司高效协同方面的深度投入。报告强调,港口规模并非效率的唯一决定因素,但中国港口的规模与效率形成了叠加优势,进一步强化了其在全球航运格局中的中心地位。

发展中港口的追赶与突破

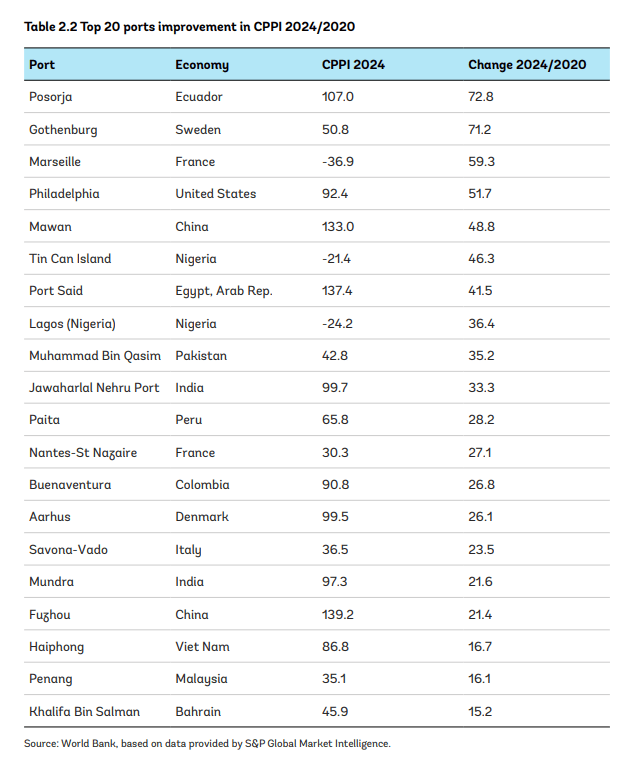

值得注意的是,效率的提升并不仅限于发达经济体。报告特别指出,厄瓜多尔的波索尔哈港、塞内加尔的达喀尔港、印度的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港、土耳其的梅尔辛港以及埃及的塞得港等一批发展中港口在2020至2024年间实现了跨越式提升。

这些港口的共同特点是引入国际码头运营商、加大基础设施投资,并推动数字化和通关便利化改革。通过与全球运营商的合作与金融机构的支持,这些港口逐渐在区域乃至全球航运网络中占据了更重要的位置。报告认为,这些经验为其他资源有限的港口提供了可借鉴的路径,证明了治理和改革同样能够带来效率的跃升。

政策与行业的启示

作为一份全球基准工具,CPPI的意义远不止排名,它为行业与政策制定者提供了诊断与改进的依据。报告强调,那些在指数中表现突出的港口,往往具备全天候作业能力、完善的数字化港口社区系统以及高效的起重机和泊位调度能力;而落后的港口则常常受制于不确定的货物流向、进出口不平衡以及冗长的等待时间。报告特别提醒,各类港口都可能在管理优化和技术投入下获得提升,高效运营并非大型枢纽的专属优势。

过去五年的港口绩效数据,清晰地映照出全球航运业所面临的“新常态”。疫情、地缘冲突和气候变化已成为塑造港口效率不可忽视的长期变量。在此背景下,中国港口凭借持续的规模优势、效率提升和抗压能力,成为全球供应链稳定运行的关键支点。然而,报告也一再强调,未来的挑战不仅是外部冲击,更在于绿色转型与数字化转型的长期投入。如何在不确定的环境中实现低碳、可持续与高效运营,已成为全球港口必须共同面对的核心命题。